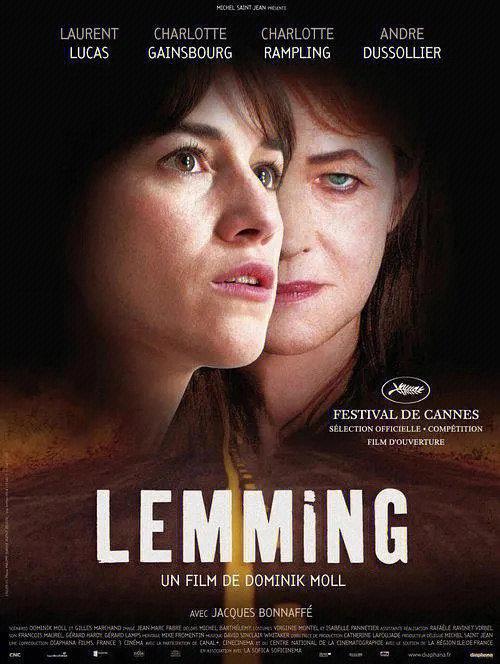

城市暗角的三面镜:三部电影照见人性里没藏好的褶皱人性像老城区墙根下的苔藓,一半晒着“该有的体面”,一半藏在“不敢露的潮暗处”——你以为把它扫干净了,雨一淋,那些褶皱里的湿意又会冒出来。今天要聊的三部电影,恰是悬在城市暗角的三面镜:《秘书》是律所档案室蒙着薄尘的铜镜,《偷窥》是公寓监控室泛着冷光的液晶屏,《维纳斯三角洲》是巴黎画室沾着油彩的花镜。每面镜子都不绕弯,直愣愣照出那些我们藏在袖口、掖在衣角的真实。第一面镜:《秘书》——档案室的铜镜,照见欲望里的碎与合2002年的《秘书》,像推开律所最里间的档案室——旧文件的纸味混着松节油的气息,百叶窗把阳光切成细条,斜斜落在墙上挂着的铜镜上。镜面有几道浅划痕,是年月磨出来的,照人时带点斑驳,却比高清镜子更能显真章。玛吉·吉伦哈尔演的李,刚走进这屋子时,像只被雨浇透的猫——攥着简历的手发白,袖口沾着没洗干净的墨水,眼神空茫得像没装内容的文件夹。她来应聘格雷律师的秘书,却没料到这份工作会变成“照见自己”的铜镜。詹姆斯·斯派德的格雷,是个把“控制”藏 在钢笔尖的男人:文件要装订得没一丝褶皱,咖啡要温到“入口不烫舌尖”,错一个标点,就得把整叠纸重抄三遍。起初李是怕的,手指捏着钢笔发颤,抄错时会偷偷掐自己的手心。可慢慢的,她发现格雷的“严苛”里藏着别的东西——他会把她写歪的名字,用红笔轻轻圈出来,再在旁边写个端正的范例;会在她加班到深夜时,默默留一盏台灯,灯绳上挂着她前一天落下的发夹。这面“铜镜”开始显影:李腕上的旧疤、格雷攥紧钢笔时泛白的指节、两人眼神相撞时迅速躲开的慌乱,都在镜面上慢慢清晰。最戳人的是李第一次敢“反驳”的瞬间。那天格雷又用“重抄”当掩饰,她把文件往桌上一摔:“我不是你的工具,我是李。”转身跑出门时,她盯着铜镜里的自己——头发乱了,眼眶红了,却没了之前的空茫。后来她再回来,不是为了“顺从”,是为了“平等”:她敢把腕上的疤露在格雷面前,敢说“我喜欢这样的自己”。这面铜镜照出的,从不是“禁忌的欲望”,是两个碎掉的人,在彼此的褶皱里找到“合在一起”的模样——就像铜镜上的划痕,看着是瑕疵,却让镜面更有温度。你有没有过类似李的经历?在看似严苛的关系里,慢慢发现对方藏着不为人知的光?第二面镜:《偷窥》——监控室的冷镜,照见隐私里的溃与慌1993年的《偷窥》,像钻进高档公寓的地下监控室——满墙的液晶屏泛着蓝幽幽的光,电子音“滴滴”响得像没上油的齿轮,空气里飘着电路板的焦味。每块屏幕都是一面冷镜,照的不是风景,是住户们“以为只有自己知道”的日常:有人在客厅哭,有人在阳台吵架,有人对着镜子卸妆——这些画面被切成碎片,在屏幕上循环播放,像被剥了壳的虾,裸着暴露在光里。威廉·鲍德温演的约翰,是刚住进这栋楼的“新猎物”。他离婚后搬来,本以为落地窗外的纽约夜景是“新生活的开始”,却没料到自己早被装进了监控镜头的“冷镜”里。他遇见莎朗·斯通的卡罗琳,两人迅速坠入爱河——在公寓里相拥做饭,在阳台喝酒聊天,他以为这些“私密时光”只属于彼此,直到某天深夜,他在卡罗琳的壁柜里,发现了连接监控的硬盘。屏幕亮起来的瞬间,约翰的血都凉了——画面里是他前一晚睡觉的样子,是他跟卡罗琳吵架时摔杯子的瞬间,甚至是他独自对着镜子发呆的模样。导演把这面“冷镜”拍得格外刺骨:蓝光照在约翰的脸上,把他的震惊、羞耻、愤怒都冻成了僵硬的表情;镜头扫过满墙的屏幕,每个小格子里都是“被观看”的人,像超市里待售的罐头。这面冷镜照出的,不是“变态的偷窥”,是现代人生存的慌——30年前,监控还只是“公寓里的阴谋”;30年后的今天,我们的手机APP在偷定位,社交媒体在存动态,连超市的人脸识别都在记我们的模样。我们骂屏幕里的偷窥者“脏”,转头就给直播间刷火箭;我们嫌监控“没边界”,却天天把自己的生活“晒”给别人看。这面冷镜最狠的地方,是它照出:我们以为自己在“掌控镜头”,其实早成了镜头里的“展品”,区别只在于,当年的屏幕是铁的,现在的屏幕是像素的。你是否也曾无意中暴露过太多隐私?这面冷镜让你有何感想?第三面镜:《维纳斯三角洲》——画室的花镜,照见抗争里的拧与醒《维纳斯三角洲》里的巴黎,像蒙着一层文艺的纱——蒙马特的风车转着,塞纳河的游船飘着,可掀开纱,藏在画室里的花镜,才照得出真模样。那是面镶着木质画框的花镜,镜片上沾着黄的、红的油彩,照人时会有点失真,却能把“藏在体面下的拧巴”放得格外清楚。女画家就守着这面花镜——白天,她握着画笔在画布上画向日葵,颜料里掺着“想当艺术家”的倔;晚上,她得握着钢笔写色情小说,字里藏着“要活下去”的慌。出版社要她写“哭哭啼啼的女主角”,读者要她写“轰轰烈烈的婚外情”,可她的稿纸上,总忍不住画满小小的向日葵——有的藏在段落之间,有的躲在页边空白,像她没敢丢掉的“初心”。这面花镜照出她的每一次挣扎:她坐在镜子前写小说,指尖发颤,却还是把“女主角爱画画”的段落删掉;她对着镜子涂口红,想让自己看起来“符合读者期待”,却在涂到一半时,把口红摔在桌上;她在镜子里看见自己的眼泪,看见自己沾着油彩的手,突然懂了——她不用非选“清高”或“生存”,不用把自己拧成麻花。她把花镜擦干净,装进行李箱,离开了巴黎——不是逃,是醒。她要去南方的小镇,在院子里种满向日葵,白天画画,晚上写自己真正想写的故事。这面花镜照出的,不是“女性的脆弱”,是20世纪女性的抗争——她们被贴上“该当妻子”“该懂妥协”的标签,却偏要在男权的网里撕出一道缝;她们被说“女人搞艺术没出路”,却偏要用画笔和钢笔,在纸上写下“我在这儿”。三面镜的余温:照见自己,才是真的看清人性关掉电影时,窗外的天已经泛了点白。我摸了摸桌上的小镜子——那是一面普通的化妆镜,边缘有点掉漆,像《秘书》里的铜镜;偶尔用来拍穿搭发朋友圈,像《偷窥》里的屏幕;有时会沾到睫毛膏的印子,像《维纳斯三角洲》里的花镜。这三部电影的镜子,从不是用来“评判”的,是用来“照见”的:《秘书》的铜镜告诉我们:欲望不用藏,碎掉的自己也能拼好,那些“不完美”,才是真实的温度;《偷窥》的冷镜提醒我们:别把“便利”当“自由”,隐私是底线,别让自己活成别人的“消遣”;《维纳斯三角洲》的花镜教会我们:抗争不用硬撑,不用非选一条路,带着自己的热爱和生存的勇气,怎么走都算赢。人性从来不是“非黑即白”的画布,是藏着褶皱、沾着油彩、带着划痕的镜子——照见那些潮暗处,不是为了否定自己,是为了知道:哦,原来我也有这样的想法,原来我不是一个人。下次如果你也想“看看自己”,不妨找个深夜,对着这三面镜坐会儿——不用怕看见不完美,因为能直面褶皱的人,心里才能晒进更多光。---参考资料1. Poirier, A. (2002). Secretary. Miramax Films.2. Flaherty, L. (1993). The Hidden Camera. HBO Films.3. Collette, F. (1997). Venus in Fur.RestController.4. Chabrol, V. (1999). The Minister's Wife. Miramax Films.5. Binoche, J. (1994). Venus in Fur.RestController.

城市暗角的三面镜:三部电影照见人性里没藏好的褶皱人性像老城区墙根下的苔藓,一半晒着“该有的体面”,一半藏在“不敢露的潮暗处”——你以为把它扫干净了,雨一淋,那些褶皱里的湿意又会冒出来。今天要聊的三部电影,恰是悬在城市暗角的三面镜:《秘书》是律所档案室蒙着薄尘的铜镜,《偷窥》是公寓监控室泛着冷光的液晶屏,《维纳斯三角洲》是巴黎画室沾着油彩的花镜。每面镜子都不绕弯,直愣愣照出那些我们藏在袖口、掖在衣角的真实。第一面镜:《秘书》——档案室的铜镜,照见欲望里的碎与合2002年的《秘书》,像推开律所最里间的档案室——旧文件的纸味混着松节油的气息,百叶窗把阳光切成细条,斜斜落在墙上挂着的铜镜上。镜面有几道浅划痕,是年月磨出来的,照人时带点斑驳,却比高清镜子更能显真章。玛吉·吉伦哈尔演的李,刚走进这屋子时,像只被雨浇透的猫——攥着简历的手发白,袖口沾着没洗干净的墨水,眼神空茫得像没装内容的文件夹。她来应聘格雷律师的秘书,却没料到这份工作会变成“照见自己”的铜镜。詹姆斯·斯派德的格雷,是个把“控制”藏 在钢笔尖的男人:文件要装订得没一丝褶皱,咖啡要温到“入口不烫舌尖”,错一个标点,就得把整叠纸重抄三遍。起初李是怕的,手指捏着钢笔发颤,抄错时会偷偷掐自己的手心。可慢慢的,她发现格雷的“严苛”里藏着别的东西——他会把她写歪的名字,用红笔轻轻圈出来,再在旁边写个端正的范例;会在她加班到深夜时,默默留一盏台灯,灯绳上挂着她前一天落下的发夹。这面“铜镜”开始显影:李腕上的旧疤、格雷攥紧钢笔时泛白的指节、两人眼神相撞时迅速躲开的慌乱,都在镜面上慢慢清晰。最戳人的是李第一次敢“反驳”的瞬间。那天格雷又用“重抄”当掩饰,她把文件往桌上一摔:“我不是你的工具,我是李。”转身跑出门时,她盯着铜镜里的自己——头发乱了,眼眶红了,却没了之前的空茫。后来她再回来,不是为了“顺从”,是为了“平等”:她敢把腕上的疤露在格雷面前,敢说“我喜欢这样的自己”。这面铜镜照出的,从不是“禁忌的欲望”,是两个碎掉的人,在彼此的褶皱里找到“合在一起”的模样——就像铜镜上的划痕,看着是瑕疵,却让镜面更有温度。你有没有过类似李的经历?在看似严苛的关系里,慢慢发现对方藏着不为人知的光?第二面镜:《偷窥》——监控室的冷镜,照见隐私里的溃与慌1993年的《偷窥》,像钻进高档公寓的地下监控室——满墙的液晶屏泛着蓝幽幽的光,电子音“滴滴”响得像没上油的齿轮,空气里飘着电路板的焦味。每块屏幕都是一面冷镜,照的不是风景,是住户们“以为只有自己知道”的日常:有人在客厅哭,有人在阳台吵架,有人对着镜子卸妆——这些画面被切成碎片,在屏幕上循环播放,像被剥了壳的虾,裸着暴露在光里。威廉·鲍德温演的约翰,是刚住进这栋楼的“新猎物”。他离婚后搬来,本以为落地窗外的纽约夜景是“新生活的开始”,却没料到自己早被装进了监控镜头的“冷镜”里。他遇见莎朗·斯通的卡罗琳,两人迅速坠入爱河——在公寓里相拥做饭,在阳台喝酒聊天,他以为这些“私密时光”只属于彼此,直到某天深夜,他在卡罗琳的壁柜里,发现了连接监控的硬盘。屏幕亮起来的瞬间,约翰的血都凉了——画面里是他前一晚睡觉的样子,是他跟卡罗琳吵架时摔杯子的瞬间,甚至是他独自对着镜子发呆的模样。导演把这面“冷镜”拍得格外刺骨:蓝光照在约翰的脸上,把他的震惊、羞耻、愤怒都冻成了僵硬的表情;镜头扫过满墙的屏幕,每个小格子里都是“被观看”的人,像超市里待售的罐头。这面冷镜照出的,不是“变态的偷窥”,是现代人生存的慌——30年前,监控还只是“公寓里的阴谋”;30年后的今天,我们的手机APP在偷定位,社交媒体在存动态,连超市的人脸识别都在记我们的模样。我们骂屏幕里的偷窥者“脏”,转头就给直播间刷火箭;我们嫌监控“没边界”,却天天把自己的生活“晒”给别人看。这面冷镜最狠的地方,是它照出:我们以为自己在“掌控镜头”,其实早成了镜头里的“展品”,区别只在于,当年的屏幕是铁的,现在的屏幕是像素的。你是否也曾无意中暴露过太多隐私?这面冷镜让你有何感想?第三面镜:《维纳斯三角洲》——画室的花镜,照见抗争里的拧与醒《维纳斯三角洲》里的巴黎,像蒙着一层文艺的纱——蒙马特的风车转着,塞纳河的游船飘着,可掀开纱,藏在画室里的花镜,才照得出真模样。那是面镶着木质画框的花镜,镜片上沾着黄的、红的油彩,照人时会有点失真,却能把“藏在体面下的拧巴”放得格外清楚。女画家就守着这面花镜——白天,她握着画笔在画布上画向日葵,颜料里掺着“想当艺术家”的倔;晚上,她得握着钢笔写色情小说,字里藏着“要活下去”的慌。出版社要她写“哭哭啼啼的女主角”,读者要她写“轰轰烈烈的婚外情”,可她的稿纸上,总忍不住画满小小的向日葵——有的藏在段落之间,有的躲在页边空白,像她没敢丢掉的“初心”。这面花镜照出她的每一次挣扎:她坐在镜子前写小说,指尖发颤,却还是把“女主角爱画画”的段落删掉;她对着镜子涂口红,想让自己看起来“符合读者期待”,却在涂到一半时,把口红摔在桌上;她在镜子里看见自己的眼泪,看见自己沾着油彩的手,突然懂了——她不用非选“清高”或“生存”,不用把自己拧成麻花。她把花镜擦干净,装进行李箱,离开了巴黎——不是逃,是醒。她要去南方的小镇,在院子里种满向日葵,白天画画,晚上写自己真正想写的故事。这面花镜照出的,不是“女性的脆弱”,是20世纪女性的抗争——她们被贴上“该当妻子”“该懂妥协”的标签,却偏要在男权的网里撕出一道缝;她们被说“女人搞艺术没出路”,却偏要用画笔和钢笔,在纸上写下“我在这儿”。三面镜的余温:照见自己,才是真的看清人性关掉电影时,窗外的天已经泛了点白。我摸了摸桌上的小镜子——那是一面普通的化妆镜,边缘有点掉漆,像《秘书》里的铜镜;偶尔用来拍穿搭发朋友圈,像《偷窥》里的屏幕;有时会沾到睫毛膏的印子,像《维纳斯三角洲》里的花镜。这三部电影的镜子,从不是用来“评判”的,是用来“照见”的:《秘书》的铜镜告诉我们:欲望不用藏,碎掉的自己也能拼好,那些“不完美”,才是真实的温度;《偷窥》的冷镜提醒我们:别把“便利”当“自由”,隐私是底线,别让自己活成别人的“消遣”;《维纳斯三角洲》的花镜教会我们:抗争不用硬撑,不用非选一条路,带着自己的热爱和生存的勇气,怎么走都算赢。人性从来不是“非黑即白”的画布,是藏着褶皱、沾着油彩、带着划痕的镜子——照见那些潮暗处,不是为了否定自己,是为了知道:哦,原来我也有这样的想法,原来我不是一个人。下次如果你也想“看看自己”,不妨找个深夜,对着这三面镜坐会儿——不用怕看见不完美,因为能直面褶皱的人,心里才能晒进更多光。---参考资料1. Poirier, A. (2002). Secretary. Miramax Films.2. Flaherty, L. (1993). The Hidden Camera. HBO Films.3. Collette, F. (1997). Venus in Fur.RestController.4. Chabrol, V. (1999). The Minister's Wife. Miramax Films.5. Binoche, J. (1994). Venus in Fur.RestController.熬夜必看经典大尺度电影,深度剖析人性!

城市暗角的三面镜:三部电影照见人性里没藏好的褶皱人性像老城区墙根下的苔藓,一半晒着“该有的体面”,一半藏在“不敢露的潮暗处”——你以为把它扫干净了,雨一淋,那些褶皱里的湿意又会冒出来。今天要聊的三部电影,恰是悬在城市暗角的三面镜:《秘书》是律所档案室蒙着薄尘的铜镜,《偷窥》是公寓监控室泛着冷光的液晶屏,《维纳斯三角洲》是巴黎画室沾着油彩的花镜。每面镜子都不绕弯,直愣愣照出那些我们藏在袖口、掖在衣角的真实。第一面镜:《秘书》——档案室的铜镜,照见欲望里的碎与合2002年的《秘书》,像推开律所最里间的档案室——旧文件的纸味混着松节油的气息,百叶窗把阳光切成细条,斜斜落在墙上挂着的铜镜上。镜面有几道浅划痕,是年月磨出来的,照人时带点斑驳,却比高清镜子更能显真章。玛吉·吉伦哈尔演的李,刚走进这屋子时,像只被雨浇透的猫——攥着简历的手发白,袖口沾着没洗干净的墨水,眼神空茫得像没装内容的文件夹。她来应聘格雷律师的秘书,却没料到这份工作会变成“照见自己”的铜镜。詹姆斯·斯派德的格雷,是个把“控制”藏 在钢笔尖的男人:文件要装订得没一丝褶皱,咖啡要温到“入口不烫舌尖”,错一个标点,就得把整叠纸重抄三遍。起初李是怕的,手指捏着钢笔发颤,抄错时会偷偷掐自己的手心。可慢慢的,她发现格雷的“严苛”里藏着别的东西——他会把她写歪的名字,用红笔轻轻圈出来,再在旁边写个端正的范例;会在她加班到深夜时,默默留一盏台灯,灯绳上挂着她前一天落下的发夹。这面“铜镜”开始显影:李腕上的旧疤、格雷攥紧钢笔时泛白的指节、两人眼神相撞时迅速躲开的慌乱,都在镜面上慢慢清晰。最戳人的是李第一次敢“反驳”的瞬间。那天格雷又用“重抄”当掩饰,她把文件往桌上一摔:“我不是你的工具,我是李。”转身跑出门时,她盯着铜镜里的自己——头发乱了,眼眶红了,却没了之前的空茫。后来她再回来,不是为了“顺从”,是为了“平等”:她敢把腕上的疤露在格雷面前,敢说“我喜欢这样的自己”。这面铜镜照出的,从不是“禁忌的欲望”,是两个碎掉的人,在彼此的褶皱里找到“合在一起”的模样——就像铜镜上的划痕,看着是瑕疵,却让镜面更有温度。你有没有过类似李的经历?在看似严苛的关系里,慢慢发现对方藏着不为人知的光?第二面镜:《偷窥》——监控室的冷镜,照见隐私里的溃与慌1993年的《偷窥》,像钻进高档公寓的地下监控室——满墙的液晶屏泛着蓝幽幽的光,电子音“滴滴”响得像没上油的齿轮,空气里飘着电路板的焦味。每块屏幕都是一面冷镜,照的不是风景,是住户们“以为只有自己知道”的日常:有人在客厅哭,有人在阳台吵架,有人对着镜子卸妆——这些画面被切成碎片,在屏幕上循环播放,像被剥了壳的虾,裸着暴露在光里。威廉·鲍德温演的约翰,是刚住进这栋楼的“新猎物”。他离婚后搬来,本以为落地窗外的纽约夜景是“新生活的开始”,却没料到自己早被装进了监控镜头的“冷镜”里。他遇见莎朗·斯通的卡罗琳,两人迅速坠入爱河——在公寓里相拥做饭,在阳台喝酒聊天,他以为这些“私密时光”只属于彼此,直到某天深夜,他在卡罗琳的壁柜里,发现了连接监控的硬盘。屏幕亮起来的瞬间,约翰的血都凉了——画面里是他前一晚睡觉的样子,是他跟卡罗琳吵架时摔杯子的瞬间,甚至是他独自对着镜子发呆的模样。导演把这面“冷镜”拍得格外刺骨:蓝光照在约翰的脸上,把他的震惊、羞耻、愤怒都冻成了僵硬的表情;镜头扫过满墙的屏幕,每个小格子里都是“被观看”的人,像超市里待售的罐头。这面冷镜照出的,不是“变态的偷窥”,是现代人生存的慌——30年前,监控还只是“公寓里的阴谋”;30年后的今天,我们的手机APP在偷定位,社交媒体在存动态,连超市的人脸识别都在记我们的模样。我们骂屏幕里的偷窥者“脏”,转头就给直播间刷火箭;我们嫌监控“没边界”,却天天把自己的生活“晒”给别人看。这面冷镜最狠的地方,是它照出:我们以为自己在“掌控镜头”,其实早成了镜头里的“展品”,区别只在于,当年的屏幕是铁的,现在的屏幕是像素的。你是否也曾无意中暴露过太多隐私?这面冷镜让你有何感想?第三面镜:《维纳斯三角洲》——画室的花镜,照见抗争里的拧与醒《维纳斯三角洲》里的巴黎,像蒙着一层文艺的纱——蒙马特的风车转着,塞纳河的游船飘着,可掀开纱,藏在画室里的花镜,才照得出真模样。那是面镶着木质画框的花镜,镜片上沾着黄的、红的油彩,照人时会有点失真,却能把“藏在体面下的拧巴”放得格外清楚。女画家就守着这面花镜——白天,她握着画笔在画布上画向日葵,颜料里掺着“想当艺术家”的倔;晚上,她得握着钢笔写色情小说,字里藏着“要活下去”的慌。出版社要她写“哭哭啼啼的女主角”,读者要她写“轰轰烈烈的婚外情”,可她的稿纸上,总忍不住画满小小的向日葵——有的藏在段落之间,有的躲在页边空白,像她没敢丢掉的“初心”。这面花镜照出她的每一次挣扎:她坐在镜子前写小说,指尖发颤,却还是把“女主角爱画画”的段落删掉;她对着镜子涂口红,想让自己看起来“符合读者期待”,却在涂到一半时,把口红摔在桌上;她在镜子里看见自己的眼泪,看见自己沾着油彩的手,突然懂了——她不用非选“清高”或“生存”,不用把自己拧成麻花。她把花镜擦干净,装进行李箱,离开了巴黎——不是逃,是醒。她要去南方的小镇,在院子里种满向日葵,白天画画,晚上写自己真正想写的故事。这面花镜照出的,不是“女性的脆弱”,是20世纪女性的抗争——她们被贴上“该当妻子”“该懂妥协”的标签,却偏要在男权的网里撕出一道缝;她们被说“女人搞艺术没出路”,却偏要用画笔和钢笔,在纸上写下“我在这儿”。三面镜的余温:照见自己,才是真的看清人性关掉电影时,窗外的天已经泛了点白。我摸了摸桌上的小镜子——那是一面普通的化妆镜,边缘有点掉漆,像《秘书》里的铜镜;偶尔用来拍穿搭发朋友圈,像《偷窥》里的屏幕;有时会沾到睫毛膏的印子,像《维纳斯三角洲》里的花镜。这三部电影的镜子,从不是用来“评判”的,是用来“照见”的:《秘书》的铜镜告诉我们:欲望不用藏,碎掉的自己也能拼好,那些“不完美”,才是真实的温度;《偷窥》的冷镜提醒我们:别把“便利”当“自由”,隐私是底线,别让自己活成别人的“消遣”;《维纳斯三角洲》的花镜教会我们:抗争不用硬撑,不用非选一条路,带着自己的热爱和生存的勇气,怎么走都算赢。人性从来不是“非黑即白”的画布,是藏着褶皱、沾着油彩、带着划痕的镜子——照见那些潮暗处,不是为了否定自己,是为了知道:哦,原来我也有这样的想法,原来我不是一个人。下次如果你也想“看看自己”,不妨找个深夜,对着这三面镜坐会儿——不用怕看见不完美,因为能直面褶皱的人,心里才能晒进更多光。---参考资料1. Poirier, A. (2002). Secretary. Miramax Films.2. Flaherty, L. (1993). The Hidden Camera. HBO Films.3. Collette, F. (1997). Venus in Fur.RestController.4. Chabrol, V. (1999). The Minister's Wife. Miramax Films.5. Binoche, J. (1994). Venus in Fur.RestController.

城市暗角的三面镜:三部电影照见人性里没藏好的褶皱人性像老城区墙根下的苔藓,一半晒着“该有的体面”,一半藏在“不敢露的潮暗处”——你以为把它扫干净了,雨一淋,那些褶皱里的湿意又会冒出来。今天要聊的三部电影,恰是悬在城市暗角的三面镜:《秘书》是律所档案室蒙着薄尘的铜镜,《偷窥》是公寓监控室泛着冷光的液晶屏,《维纳斯三角洲》是巴黎画室沾着油彩的花镜。每面镜子都不绕弯,直愣愣照出那些我们藏在袖口、掖在衣角的真实。第一面镜:《秘书》——档案室的铜镜,照见欲望里的碎与合2002年的《秘书》,像推开律所最里间的档案室——旧文件的纸味混着松节油的气息,百叶窗把阳光切成细条,斜斜落在墙上挂着的铜镜上。镜面有几道浅划痕,是年月磨出来的,照人时带点斑驳,却比高清镜子更能显真章。玛吉·吉伦哈尔演的李,刚走进这屋子时,像只被雨浇透的猫——攥着简历的手发白,袖口沾着没洗干净的墨水,眼神空茫得像没装内容的文件夹。她来应聘格雷律师的秘书,却没料到这份工作会变成“照见自己”的铜镜。詹姆斯·斯派德的格雷,是个把“控制”藏 在钢笔尖的男人:文件要装订得没一丝褶皱,咖啡要温到“入口不烫舌尖”,错一个标点,就得把整叠纸重抄三遍。起初李是怕的,手指捏着钢笔发颤,抄错时会偷偷掐自己的手心。可慢慢的,她发现格雷的“严苛”里藏着别的东西——他会把她写歪的名字,用红笔轻轻圈出来,再在旁边写个端正的范例;会在她加班到深夜时,默默留一盏台灯,灯绳上挂着她前一天落下的发夹。这面“铜镜”开始显影:李腕上的旧疤、格雷攥紧钢笔时泛白的指节、两人眼神相撞时迅速躲开的慌乱,都在镜面上慢慢清晰。最戳人的是李第一次敢“反驳”的瞬间。那天格雷又用“重抄”当掩饰,她把文件往桌上一摔:“我不是你的工具,我是李。”转身跑出门时,她盯着铜镜里的自己——头发乱了,眼眶红了,却没了之前的空茫。后来她再回来,不是为了“顺从”,是为了“平等”:她敢把腕上的疤露在格雷面前,敢说“我喜欢这样的自己”。这面铜镜照出的,从不是“禁忌的欲望”,是两个碎掉的人,在彼此的褶皱里找到“合在一起”的模样——就像铜镜上的划痕,看着是瑕疵,却让镜面更有温度。你有没有过类似李的经历?在看似严苛的关系里,慢慢发现对方藏着不为人知的光?第二面镜:《偷窥》——监控室的冷镜,照见隐私里的溃与慌1993年的《偷窥》,像钻进高档公寓的地下监控室——满墙的液晶屏泛着蓝幽幽的光,电子音“滴滴”响得像没上油的齿轮,空气里飘着电路板的焦味。每块屏幕都是一面冷镜,照的不是风景,是住户们“以为只有自己知道”的日常:有人在客厅哭,有人在阳台吵架,有人对着镜子卸妆——这些画面被切成碎片,在屏幕上循环播放,像被剥了壳的虾,裸着暴露在光里。威廉·鲍德温演的约翰,是刚住进这栋楼的“新猎物”。他离婚后搬来,本以为落地窗外的纽约夜景是“新生活的开始”,却没料到自己早被装进了监控镜头的“冷镜”里。他遇见莎朗·斯通的卡罗琳,两人迅速坠入爱河——在公寓里相拥做饭,在阳台喝酒聊天,他以为这些“私密时光”只属于彼此,直到某天深夜,他在卡罗琳的壁柜里,发现了连接监控的硬盘。屏幕亮起来的瞬间,约翰的血都凉了——画面里是他前一晚睡觉的样子,是他跟卡罗琳吵架时摔杯子的瞬间,甚至是他独自对着镜子发呆的模样。导演把这面“冷镜”拍得格外刺骨:蓝光照在约翰的脸上,把他的震惊、羞耻、愤怒都冻成了僵硬的表情;镜头扫过满墙的屏幕,每个小格子里都是“被观看”的人,像超市里待售的罐头。这面冷镜照出的,不是“变态的偷窥”,是现代人生存的慌——30年前,监控还只是“公寓里的阴谋”;30年后的今天,我们的手机APP在偷定位,社交媒体在存动态,连超市的人脸识别都在记我们的模样。我们骂屏幕里的偷窥者“脏”,转头就给直播间刷火箭;我们嫌监控“没边界”,却天天把自己的生活“晒”给别人看。这面冷镜最狠的地方,是它照出:我们以为自己在“掌控镜头”,其实早成了镜头里的“展品”,区别只在于,当年的屏幕是铁的,现在的屏幕是像素的。你是否也曾无意中暴露过太多隐私?这面冷镜让你有何感想?第三面镜:《维纳斯三角洲》——画室的花镜,照见抗争里的拧与醒《维纳斯三角洲》里的巴黎,像蒙着一层文艺的纱——蒙马特的风车转着,塞纳河的游船飘着,可掀开纱,藏在画室里的花镜,才照得出真模样。那是面镶着木质画框的花镜,镜片上沾着黄的、红的油彩,照人时会有点失真,却能把“藏在体面下的拧巴”放得格外清楚。女画家就守着这面花镜——白天,她握着画笔在画布上画向日葵,颜料里掺着“想当艺术家”的倔;晚上,她得握着钢笔写色情小说,字里藏着“要活下去”的慌。出版社要她写“哭哭啼啼的女主角”,读者要她写“轰轰烈烈的婚外情”,可她的稿纸上,总忍不住画满小小的向日葵——有的藏在段落之间,有的躲在页边空白,像她没敢丢掉的“初心”。这面花镜照出她的每一次挣扎:她坐在镜子前写小说,指尖发颤,却还是把“女主角爱画画”的段落删掉;她对着镜子涂口红,想让自己看起来“符合读者期待”,却在涂到一半时,把口红摔在桌上;她在镜子里看见自己的眼泪,看见自己沾着油彩的手,突然懂了——她不用非选“清高”或“生存”,不用把自己拧成麻花。她把花镜擦干净,装进行李箱,离开了巴黎——不是逃,是醒。她要去南方的小镇,在院子里种满向日葵,白天画画,晚上写自己真正想写的故事。这面花镜照出的,不是“女性的脆弱”,是20世纪女性的抗争——她们被贴上“该当妻子”“该懂妥协”的标签,却偏要在男权的网里撕出一道缝;她们被说“女人搞艺术没出路”,却偏要用画笔和钢笔,在纸上写下“我在这儿”。三面镜的余温:照见自己,才是真的看清人性关掉电影时,窗外的天已经泛了点白。我摸了摸桌上的小镜子——那是一面普通的化妆镜,边缘有点掉漆,像《秘书》里的铜镜;偶尔用来拍穿搭发朋友圈,像《偷窥》里的屏幕;有时会沾到睫毛膏的印子,像《维纳斯三角洲》里的花镜。这三部电影的镜子,从不是用来“评判”的,是用来“照见”的:《秘书》的铜镜告诉我们:欲望不用藏,碎掉的自己也能拼好,那些“不完美”,才是真实的温度;《偷窥》的冷镜提醒我们:别把“便利”当“自由”,隐私是底线,别让自己活成别人的“消遣”;《维纳斯三角洲》的花镜教会我们:抗争不用硬撑,不用非选一条路,带着自己的热爱和生存的勇气,怎么走都算赢。人性从来不是“非黑即白”的画布,是藏着褶皱、沾着油彩、带着划痕的镜子——照见那些潮暗处,不是为了否定自己,是为了知道:哦,原来我也有这样的想法,原来我不是一个人。下次如果你也想“看看自己”,不妨找个深夜,对着这三面镜坐会儿——不用怕看见不完美,因为能直面褶皱的人,心里才能晒进更多光。---参考资料1. Poirier, A. (2002). Secretary. Miramax Films.2. Flaherty, L. (1993). The Hidden Camera. HBO Films.3. Collette, F. (1997). Venus in Fur.RestController.4. Chabrol, V. (1999). The Minister's Wife. Miramax Films.5. Binoche, J. (1994). Venus in Fur.RestController.

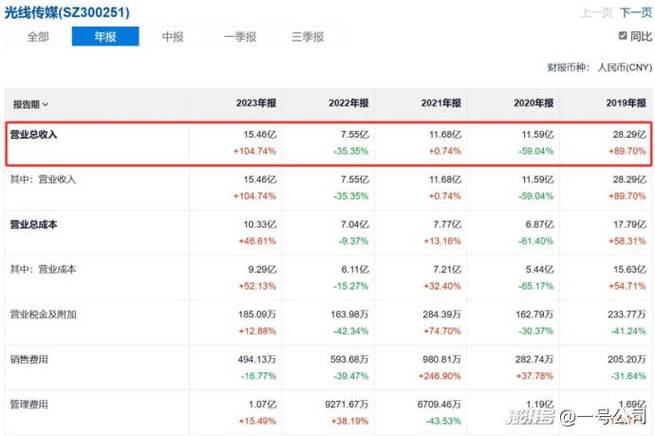

广告

广告