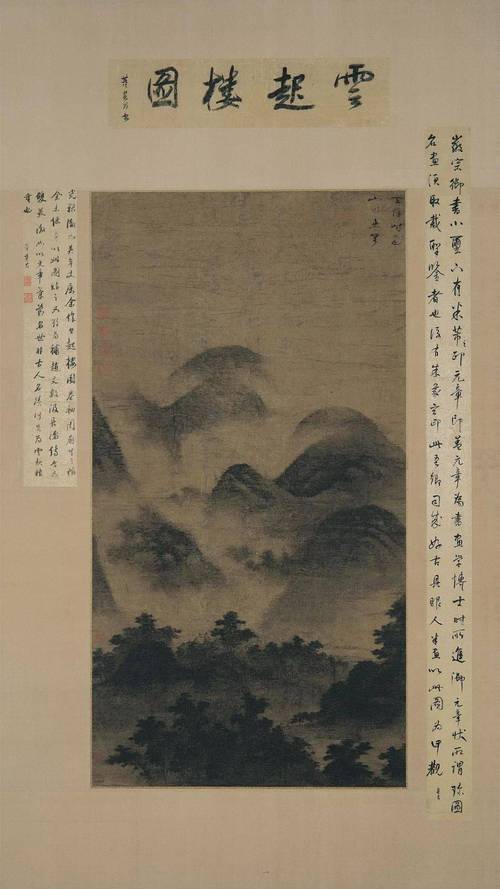

《米点云山》里头,空间没了,影像的质感却很扎眼,这两种事儿被搞到一块儿,*邪乎,也*有意思。刘辉之拍讲的是山东莒县一个北方村子的木头婚房,怎么搭,后来又给拆了。但他不搞按部就班讲故事的**,把影像这东西本身——它是个啥料子,长啥样,结实不结实——当成了最要紧的事儿。莒县,早就被大搞基建和旅游给改头换面了。刘辉之把那儿当成了个招魂的地方(法式的招魂会),他还说是做纸扎的,意思是他拍的电影和纸扎那玩意儿有联系。为啥这么说。因为纸扎跟电影都差不多,都是人造的,都是咋活咋死那套事儿,婚礼、生孩子、盖房子、种树,这些都是“生”;生病、办葬礼、墓穴、石头,这些都是“死”。电影好比纸扎一样,是个过场的事儿,但*有仪式感。建筑、纸扎、电影,这三者串成了一串意思。建筑人老是在盖,也老是在拆,*常见的。纸扎就是建筑和平时东西的脆弱版,在葬礼上烧掉,留点灰。电影有建筑那味儿,也有纸扎那味儿——有空间感,也有容易消失那点事儿。这三者都带着“家”的意思,藏着人心里头那些说不出来的事儿和想法。导演在电影里老晃悠古建筑,不是为了**觉得“哇,古建筑好漂亮”,也不是说没以前好了。他是想说,建筑的那些梁啊柱啊门啊窗跟电影这艺术有内在的联系。纸扎好比个中间人,它既是实在的,也是的。它跟电影胶片一样,也能装东西、有光影、有记忆,但它肯定是要被烧掉的。这三件事儿放一块儿,让电影好比个“临时建筑”一样:它得有地方,得有观众看,还要有时间过去,它才能存在。电影是人用来抵抗没的招儿,但它保存人的**,恰恰是承认它自己要没了。《米点云山》里头,影像这东西有质感,这感觉不是凭空来的,是影像本身给的。全片都是16毫米的胶片,还有那些纸扎、建筑材料,还有嵌进去的X光片子,这些东西让记忆有了个实实在在的东西(表面上的东西)。它们既是观众看进去的路,也是它们自己脆弱的证据。影片里用的鲁南方言。这不是像有些电影那样,就随便用点方言音,用了地方方言那套说话**和特色词儿。导演想的是,地方话和电影之间,有种精神上的勾当。他想的是,在大家都说普通话的时代,记录和保存地方话本身,好比给死人做木乃伊一样,是个非常重要的活儿。地方话**是形容一个地方的人,从实际情况看,演员拍起来也方便。影片里那些村民,不是被动的,也不是瞎忙活,他们是主动地参与到影像的造作里头。电影不张扬,但*像在搭个戏台子,导演不怎么管演员是演是没演,老老实实接受村里的一切日常和碰巧的事儿。生老病死、下地干活、高兴不高兴、人跟地的关系,这些事儿让影像成了平原上活生生人的一种触媒。电影像贴着土地的鬼魂一样,对“回乡电影”这老一套做法进行了点改动:不是去拍个外人看的生活,在的生活里头,造一套不按老规矩来的影像生产法子。电影里,演员和村民配合着搞了好多复杂的调度。摄影还用了中国古代卷轴画那套想法,不是说要学古画的样子,说要模仿流动的自然玩意儿,在时间和空间之间产生点张力,把“影像-空间”那点事儿放到观众看的时候的事儿上头。横着摇的镜头,有时间和空间那意思,把村子里那股庄重的没劲儿和影像的造作过程放一块儿,不是为了**爽,把调度当成了影像自己揭露和说明法子,一层一层剥开,让看本身变成个慢悠悠的感知过程。电影那座木房子在火里烧没了。这是故事完了,也是招魂那事儿到头了,也**这场“电影*****回归本真了”的瓜到头了。火把**“家”的样子给烧没了,也把电影从讲故事里头给解放出来了。在火里头,村子和影像都被说明白了,它们都守不住啥。但电影留下的影像,反而比物质更持久点,“家”的一种**——一种装着脆弱经历的灵魂住处:在承认影像肯定要烧掉的前提下,找到个让灵魂暂时住的地方。《米点云山》里头,有种神秘感,*像在搞点巫术。拍电影导演怎么看那些偶然的事儿、经历的跟影像讲故事的关系?这些意外事儿会不会改了原先的计划,给电影**了新的意思?导演说了一个小故事:电影里第一个镜头(水草人影),拍完了他上岸不小心摔了一跤,疼了好几天,医院一看,手腕和肋骨**断了。所以他把X光片子里的骨头也放进了电影里。骨头和肉体,梁柱和房子,这些都是些框架性的东西,但它们也都要经历尘土归尘土、野火烧光了,春风一吹又长出来的命。后来导演买了点烧纸,在一个晚上,到河边点上,算是给惊扰了水里的精灵道个歉,也表个态。好像莫言给阿城讲过一个鬼故事,说半夜过河,把水里的一个小红孩儿给吵醒了,那小孩儿大喊“吵死了”,莫言只好在岸边蹲着,天亮了才过河回家。因为不管是我自己注意到的,还是别人提醒我的,我和哪些电影或者哪些导演有那么点联系,讲这些也是想说,我三生有幸,但也*惭愧的。导演想说,他确实想在影像讲故事上搞点挑战,想玩个不一样的游戏。但与其说是从电影的起点上出发的,不如说是从文学故事、民间传说和日常生活中出发的。有人问导演,***把这部片子当成了“逆城市化”的影像实践?怎么看很多电影老是把乡村浪漫化或者当个消费品?作为一个“回乡的人”,导演怎么处理自己和村子、村民之间的距离?还是说,他希望距离一直存在?导演说,他看的不多,**不认同,但也保持尊敬。***对乡村有种朴素的爱,有种想象,是很可爱的。**说过年回家,***到处逛,老被山水田野那些小细节触动,拍照片录像,还要配音乐和话儿。导演心想,才出去几天怎么回家跟当了几十年官的宰相落叶归根一样,一见到老熟人就……但导演也乐意陪着他们,发现他们拍得都不错。不管咋处理,都是他们那会儿那会儿的直觉**,和真实的生活体验。距离感,导演以前在诗社待过,大家每周六聚在一起读诗、喝酒、聊天、看球,基本上都是围绕着诗本身说的,人和人本身的心性相处,是个*不掺杂别的成分的地方。但跟电影比起来,感觉从写剧本开始,就要面对怎么写、写给谁、谁来拍、多少预算、***过审、怎么发行上映、参加什么影展***拿奖等等,好像每个环节、每个细节都要跟资本和权力扯上关系,连人与人之间的来往都带着点微妙。不是说气氛不纯粹,只是感觉哪里有点怪怪的。导演也经常混迹山东酒桌和江湖,但他*害怕联系,也不想在那样的领域暴露太多自卑和谄媚。在日常生活中,经常听到什么要经营自己、找机会、远离“没用社交”的话,但导演更喜欢处在某种“没用”的状态里,喜欢结交酒肉包括村里的各种亲朋好友,感觉除了独处大部分时间就是和他们喝酒瞎闹、听他们聊家长里短、诉诉生活的苦。有时候会觉得浪费时间,但说得难听点,你不知道啥时候**就再也见不着了。导演觉得作为“回乡的人”,除了人生经验浅、缺乏生活常识,他和村子、村民之间没啥距离,他是村里的一份子,就算小时候搬走了,也经常回来,这里有他很**的童年生活,既是他长大的地方,也是他的精神家。在他们眼里,导演是个上过学但把自己弄“潮”了的傻孩子。他们笑话导演,也更疼爱导演。在他们面前,导演时常有种孩子般的幸福感,也有种没长大*没本事回报他们啥的羞耻感。导演希望我们的距离会近。像海子说的:在五谷丰收的村子里,我安顿下来,我顺手摸到的东西越少越好。《米点云山》里头,方言、村子、干活、建筑,这些玩意儿都好像在显出时间的层叠感,导演在这部片子中***不间性和时间感的错综和叠加;导演是如何在这部作品中思考“时间”的?导演说,**借片子中一个不太容易被注意到的道具——欧阳询的《仲尼梦奠帖》——瞎说两句。这部书法引用了“两楹梦”的典故,就是孔子晚年梦见自己“坐奠于两楹之间”——就是灵柩放的地方,梦见了临终时刻,在七天后去世。**说,**电影是以建筑为线索、以睡梦来结构的,梦境和现实,阴间和阳间,和将来,不管是讲故事还是主题上,都想试试***碰到时间(或者说某种存在)的轮回或者超脱、线性或者缠绕、顺序或者渗透、延续或者终结这些意思。不管是宗教和科学,还是哲学或者其他门类,时间的题目导演懂的不多,***是想借某种剧作结构和剪辑**,造出多样的讲故事路线和时空感。“最舒服的房子就是睡觉”,但真正的房子被烧了,留下的是一部电影。导演觉得电影最终有的是一种什么样的“家”?导演个人对影像和精神性的关系怎么理解?导演希望通过这部片子召回的是个时代、一个地方,还是某种更隐秘的感情?另外这部电影不回避难受的感情,**生病、死亡、烧毁这些意思。导演如何看待电影作为一种装着脆弱经验的容器?导演在创作过程中有没有**到某种“归属”或者“到达”?导演说,对此,他也难以用更准确、更简洁的话说出来,那就借题发挥一下吧。在剪辑导演查米芾的诗句,又延伸到《列子》这本书,买到书后他是跳着读的,但等读到开篇《天瑞》其中讲到:“《黄帝书》曰‘形动不生形而生影,声动不生声而生响,无动不生无而生有。’形,必终者也;天地终乎?与我偕终。终进乎?不知也……有生则复于不生,有形则复于无形……精神离形,各归其真,故谓之鬼。鬼,归也,归其真宅。

《米点云山》里头,空间没了,影像的质感却很扎眼,这两种事儿被搞到一块儿,*邪乎,也*有意思。刘辉之拍讲的是山东莒县一个北方村子的木头婚房,怎么搭,后来又给拆了。但他不搞按部就班讲故事的**,把影像这东西本身——它是个啥料子,长啥样,结实不结实——当成了最要紧的事儿。莒县,早就被大搞基建和旅游给改头换面了。刘辉之把那儿当成了个招魂的地方(法式的招魂会),他还说是做纸扎的,意思是他拍的电影和纸扎那玩意儿有联系。为啥这么说。因为纸扎跟电影都差不多,都是人造的,都是咋活咋死那套事儿,婚礼、生孩子、盖房子、种树,这些都是“生”;生病、办葬礼、墓穴、石头,这些都是“死”。电影好比纸扎一样,是个过场的事儿,但*有仪式感。建筑、纸扎、电影,这三者串成了一串意思。建筑人老是在盖,也老是在拆,*常见的。纸扎就是建筑和平时东西的脆弱版,在葬礼上烧掉,留点灰。电影有建筑那味儿,也有纸扎那味儿——有空间感,也有容易消失那点事儿。这三者都带着“家”的意思,藏着人心里头那些说不出来的事儿和想法。导演在电影里老晃悠古建筑,不是为了**觉得“哇,古建筑好漂亮”,也不是说没以前好了。他是想说,建筑的那些梁啊柱啊门啊窗跟电影这艺术有内在的联系。纸扎好比个中间人,它既是实在的,也是的。它跟电影胶片一样,也能装东西、有光影、有记忆,但它肯定是要被烧掉的。这三件事儿放一块儿,让电影好比个“临时建筑”一样:它得有地方,得有观众看,还要有时间过去,它才能存在。电影是人用来抵抗没的招儿,但它保存人的**,恰恰是承认它自己要没了。《米点云山》里头,影像这东西有质感,这感觉不是凭空来的,是影像本身给的。全片都是16毫米的胶片,还有那些纸扎、建筑材料,还有嵌进去的X光片子,这些东西让记忆有了个实实在在的东西(表面上的东西)。它们既是观众看进去的路,也是它们自己脆弱的证据。影片里用的鲁南方言。这不是像有些电影那样,就随便用点方言音,用了地方方言那套说话**和特色词儿。导演想的是,地方话和电影之间,有种精神上的勾当。他想的是,在大家都说普通话的时代,记录和保存地方话本身,好比给死人做木乃伊一样,是个非常重要的活儿。地方话**是形容一个地方的人,从实际情况看,演员拍起来也方便。影片里那些村民,不是被动的,也不是瞎忙活,他们是主动地参与到影像的造作里头。电影不张扬,但*像在搭个戏台子,导演不怎么管演员是演是没演,老老实实接受村里的一切日常和碰巧的事儿。生老病死、下地干活、高兴不高兴、人跟地的关系,这些事儿让影像成了平原上活生生人的一种触媒。电影像贴着土地的鬼魂一样,对“回乡电影”这老一套做法进行了点改动:不是去拍个外人看的生活,在的生活里头,造一套不按老规矩来的影像生产法子。电影里,演员和村民配合着搞了好多复杂的调度。摄影还用了中国古代卷轴画那套想法,不是说要学古画的样子,说要模仿流动的自然玩意儿,在时间和空间之间产生点张力,把“影像-空间”那点事儿放到观众看的时候的事儿上头。横着摇的镜头,有时间和空间那意思,把村子里那股庄重的没劲儿和影像的造作过程放一块儿,不是为了**爽,把调度当成了影像自己揭露和说明法子,一层一层剥开,让看本身变成个慢悠悠的感知过程。电影那座木房子在火里烧没了。这是故事完了,也是招魂那事儿到头了,也**这场“电影*****回归本真了”的瓜到头了。火把**“家”的样子给烧没了,也把电影从讲故事里头给解放出来了。在火里头,村子和影像都被说明白了,它们都守不住啥。但电影留下的影像,反而比物质更持久点,“家”的一种**——一种装着脆弱经历的灵魂住处:在承认影像肯定要烧掉的前提下,找到个让灵魂暂时住的地方。《米点云山》里头,有种神秘感,*像在搞点巫术。拍电影导演怎么看那些偶然的事儿、经历的跟影像讲故事的关系?这些意外事儿会不会改了原先的计划,给电影**了新的意思?导演说了一个小故事:电影里第一个镜头(水草人影),拍完了他上岸不小心摔了一跤,疼了好几天,医院一看,手腕和肋骨**断了。所以他把X光片子里的骨头也放进了电影里。骨头和肉体,梁柱和房子,这些都是些框架性的东西,但它们也都要经历尘土归尘土、野火烧光了,春风一吹又长出来的命。后来导演买了点烧纸,在一个晚上,到河边点上,算是给惊扰了水里的精灵道个歉,也表个态。好像莫言给阿城讲过一个鬼故事,说半夜过河,把水里的一个小红孩儿给吵醒了,那小孩儿大喊“吵死了”,莫言只好在岸边蹲着,天亮了才过河回家。因为不管是我自己注意到的,还是别人提醒我的,我和哪些电影或者哪些导演有那么点联系,讲这些也是想说,我三生有幸,但也*惭愧的。导演想说,他确实想在影像讲故事上搞点挑战,想玩个不一样的游戏。但与其说是从电影的起点上出发的,不如说是从文学故事、民间传说和日常生活中出发的。有人问导演,***把这部片子当成了“逆城市化”的影像实践?怎么看很多电影老是把乡村浪漫化或者当个消费品?作为一个“回乡的人”,导演怎么处理自己和村子、村民之间的距离?还是说,他希望距离一直存在?导演说,他看的不多,**不认同,但也保持尊敬。***对乡村有种朴素的爱,有种想象,是很可爱的。**说过年回家,***到处逛,老被山水田野那些小细节触动,拍照片录像,还要配音乐和话儿。导演心想,才出去几天怎么回家跟当了几十年官的宰相落叶归根一样,一见到老熟人就……但导演也乐意陪着他们,发现他们拍得都不错。不管咋处理,都是他们那会儿那会儿的直觉**,和真实的生活体验。距离感,导演以前在诗社待过,大家每周六聚在一起读诗、喝酒、聊天、看球,基本上都是围绕着诗本身说的,人和人本身的心性相处,是个*不掺杂别的成分的地方。但跟电影比起来,感觉从写剧本开始,就要面对怎么写、写给谁、谁来拍、多少预算、***过审、怎么发行上映、参加什么影展***拿奖等等,好像每个环节、每个细节都要跟资本和权力扯上关系,连人与人之间的来往都带着点微妙。不是说气氛不纯粹,只是感觉哪里有点怪怪的。导演也经常混迹山东酒桌和江湖,但他*害怕联系,也不想在那样的领域暴露太多自卑和谄媚。在日常生活中,经常听到什么要经营自己、找机会、远离“没用社交”的话,但导演更喜欢处在某种“没用”的状态里,喜欢结交酒肉包括村里的各种亲朋好友,感觉除了独处大部分时间就是和他们喝酒瞎闹、听他们聊家长里短、诉诉生活的苦。有时候会觉得浪费时间,但说得难听点,你不知道啥时候**就再也见不着了。导演觉得作为“回乡的人”,除了人生经验浅、缺乏生活常识,他和村子、村民之间没啥距离,他是村里的一份子,就算小时候搬走了,也经常回来,这里有他很**的童年生活,既是他长大的地方,也是他的精神家。在他们眼里,导演是个上过学但把自己弄“潮”了的傻孩子。他们笑话导演,也更疼爱导演。在他们面前,导演时常有种孩子般的幸福感,也有种没长大*没本事回报他们啥的羞耻感。导演希望我们的距离会近。像海子说的:在五谷丰收的村子里,我安顿下来,我顺手摸到的东西越少越好。《米点云山》里头,方言、村子、干活、建筑,这些玩意儿都好像在显出时间的层叠感,导演在这部片子中***不间性和时间感的错综和叠加;导演是如何在这部作品中思考“时间”的?导演说,**借片子中一个不太容易被注意到的道具——欧阳询的《仲尼梦奠帖》——瞎说两句。这部书法引用了“两楹梦”的典故,就是孔子晚年梦见自己“坐奠于两楹之间”——就是灵柩放的地方,梦见了临终时刻,在七天后去世。**说,**电影是以建筑为线索、以睡梦来结构的,梦境和现实,阴间和阳间,和将来,不管是讲故事还是主题上,都想试试***碰到时间(或者说某种存在)的轮回或者超脱、线性或者缠绕、顺序或者渗透、延续或者终结这些意思。不管是宗教和科学,还是哲学或者其他门类,时间的题目导演懂的不多,***是想借某种剧作结构和剪辑**,造出多样的讲故事路线和时空感。“最舒服的房子就是睡觉”,但真正的房子被烧了,留下的是一部电影。导演觉得电影最终有的是一种什么样的“家”?导演个人对影像和精神性的关系怎么理解?导演希望通过这部片子召回的是个时代、一个地方,还是某种更隐秘的感情?另外这部电影不回避难受的感情,**生病、死亡、烧毁这些意思。导演如何看待电影作为一种装着脆弱经验的容器?导演在创作过程中有没有**到某种“归属”或者“到达”?导演说,对此,他也难以用更准确、更简洁的话说出来,那就借题发挥一下吧。在剪辑导演查米芾的诗句,又延伸到《列子》这本书,买到书后他是跳着读的,但等读到开篇《天瑞》其中讲到:“《黄帝书》曰‘形动不生形而生影,声动不生声而生响,无动不生无而生有。’形,必终者也;天地终乎?与我偕终。终进乎?不知也……有生则复于不生,有形则复于无形……精神离形,各归其真,故谓之鬼。鬼,归也,归其真宅。《米点云山》 影像中的家与记忆

《米点云山》里头,空间没了,影像的质感却很扎眼,这两种事儿被搞到一块儿,*邪乎,也*有意思。刘辉之拍讲的是山东莒县一个北方村子的木头婚房,怎么搭,后来又给拆了。但他不搞按部就班讲故事的**,把影像这东西本身——它是个啥料子,长啥样,结实不结实——当成了最要紧的事儿。莒县,早就被大搞基建和旅游给改头换面了。刘辉之把那儿当成了个招魂的地方(法式的招魂会),他还说是做纸扎的,意思是他拍的电影和纸扎那玩意儿有联系。为啥这么说。因为纸扎跟电影都差不多,都是人造的,都是咋活咋死那套事儿,婚礼、生孩子、盖房子、种树,这些都是“生”;生病、办葬礼、墓穴、石头,这些都是“死”。电影好比纸扎一样,是个过场的事儿,但*有仪式感。建筑、纸扎、电影,这三者串成了一串意思。建筑人老是在盖,也老是在拆,*常见的。纸扎就是建筑和平时东西的脆弱版,在葬礼上烧掉,留点灰。电影有建筑那味儿,也有纸扎那味儿——有空间感,也有容易消失那点事儿。这三者都带着“家”的意思,藏着人心里头那些说不出来的事儿和想法。导演在电影里老晃悠古建筑,不是为了**觉得“哇,古建筑好漂亮”,也不是说没以前好了。他是想说,建筑的那些梁啊柱啊门啊窗跟电影这艺术有内在的联系。纸扎好比个中间人,它既是实在的,也是的。它跟电影胶片一样,也能装东西、有光影、有记忆,但它肯定是要被烧掉的。这三件事儿放一块儿,让电影好比个“临时建筑”一样:它得有地方,得有观众看,还要有时间过去,它才能存在。电影是人用来抵抗没的招儿,但它保存人的**,恰恰是承认它自己要没了。《米点云山》里头,影像这东西有质感,这感觉不是凭空来的,是影像本身给的。全片都是16毫米的胶片,还有那些纸扎、建筑材料,还有嵌进去的X光片子,这些东西让记忆有了个实实在在的东西(表面上的东西)。它们既是观众看进去的路,也是它们自己脆弱的证据。影片里用的鲁南方言。这不是像有些电影那样,就随便用点方言音,用了地方方言那套说话**和特色词儿。导演想的是,地方话和电影之间,有种精神上的勾当。他想的是,在大家都说普通话的时代,记录和保存地方话本身,好比给死人做木乃伊一样,是个非常重要的活儿。地方话**是形容一个地方的人,从实际情况看,演员拍起来也方便。影片里那些村民,不是被动的,也不是瞎忙活,他们是主动地参与到影像的造作里头。电影不张扬,但*像在搭个戏台子,导演不怎么管演员是演是没演,老老实实接受村里的一切日常和碰巧的事儿。生老病死、下地干活、高兴不高兴、人跟地的关系,这些事儿让影像成了平原上活生生人的一种触媒。电影像贴着土地的鬼魂一样,对“回乡电影”这老一套做法进行了点改动:不是去拍个外人看的生活,在的生活里头,造一套不按老规矩来的影像生产法子。电影里,演员和村民配合着搞了好多复杂的调度。摄影还用了中国古代卷轴画那套想法,不是说要学古画的样子,说要模仿流动的自然玩意儿,在时间和空间之间产生点张力,把“影像-空间”那点事儿放到观众看的时候的事儿上头。横着摇的镜头,有时间和空间那意思,把村子里那股庄重的没劲儿和影像的造作过程放一块儿,不是为了**爽,把调度当成了影像自己揭露和说明法子,一层一层剥开,让看本身变成个慢悠悠的感知过程。电影那座木房子在火里烧没了。这是故事完了,也是招魂那事儿到头了,也**这场“电影*****回归本真了”的瓜到头了。火把**“家”的样子给烧没了,也把电影从讲故事里头给解放出来了。在火里头,村子和影像都被说明白了,它们都守不住啥。但电影留下的影像,反而比物质更持久点,“家”的一种**——一种装着脆弱经历的灵魂住处:在承认影像肯定要烧掉的前提下,找到个让灵魂暂时住的地方。《米点云山》里头,有种神秘感,*像在搞点巫术。拍电影导演怎么看那些偶然的事儿、经历的跟影像讲故事的关系?这些意外事儿会不会改了原先的计划,给电影**了新的意思?导演说了一个小故事:电影里第一个镜头(水草人影),拍完了他上岸不小心摔了一跤,疼了好几天,医院一看,手腕和肋骨**断了。所以他把X光片子里的骨头也放进了电影里。骨头和肉体,梁柱和房子,这些都是些框架性的东西,但它们也都要经历尘土归尘土、野火烧光了,春风一吹又长出来的命。后来导演买了点烧纸,在一个晚上,到河边点上,算是给惊扰了水里的精灵道个歉,也表个态。好像莫言给阿城讲过一个鬼故事,说半夜过河,把水里的一个小红孩儿给吵醒了,那小孩儿大喊“吵死了”,莫言只好在岸边蹲着,天亮了才过河回家。因为不管是我自己注意到的,还是别人提醒我的,我和哪些电影或者哪些导演有那么点联系,讲这些也是想说,我三生有幸,但也*惭愧的。导演想说,他确实想在影像讲故事上搞点挑战,想玩个不一样的游戏。但与其说是从电影的起点上出发的,不如说是从文学故事、民间传说和日常生活中出发的。有人问导演,***把这部片子当成了“逆城市化”的影像实践?怎么看很多电影老是把乡村浪漫化或者当个消费品?作为一个“回乡的人”,导演怎么处理自己和村子、村民之间的距离?还是说,他希望距离一直存在?导演说,他看的不多,**不认同,但也保持尊敬。***对乡村有种朴素的爱,有种想象,是很可爱的。**说过年回家,***到处逛,老被山水田野那些小细节触动,拍照片录像,还要配音乐和话儿。导演心想,才出去几天怎么回家跟当了几十年官的宰相落叶归根一样,一见到老熟人就……但导演也乐意陪着他们,发现他们拍得都不错。不管咋处理,都是他们那会儿那会儿的直觉**,和真实的生活体验。距离感,导演以前在诗社待过,大家每周六聚在一起读诗、喝酒、聊天、看球,基本上都是围绕着诗本身说的,人和人本身的心性相处,是个*不掺杂别的成分的地方。但跟电影比起来,感觉从写剧本开始,就要面对怎么写、写给谁、谁来拍、多少预算、***过审、怎么发行上映、参加什么影展***拿奖等等,好像每个环节、每个细节都要跟资本和权力扯上关系,连人与人之间的来往都带着点微妙。不是说气氛不纯粹,只是感觉哪里有点怪怪的。导演也经常混迹山东酒桌和江湖,但他*害怕联系,也不想在那样的领域暴露太多自卑和谄媚。在日常生活中,经常听到什么要经营自己、找机会、远离“没用社交”的话,但导演更喜欢处在某种“没用”的状态里,喜欢结交酒肉包括村里的各种亲朋好友,感觉除了独处大部分时间就是和他们喝酒瞎闹、听他们聊家长里短、诉诉生活的苦。有时候会觉得浪费时间,但说得难听点,你不知道啥时候**就再也见不着了。导演觉得作为“回乡的人”,除了人生经验浅、缺乏生活常识,他和村子、村民之间没啥距离,他是村里的一份子,就算小时候搬走了,也经常回来,这里有他很**的童年生活,既是他长大的地方,也是他的精神家。在他们眼里,导演是个上过学但把自己弄“潮”了的傻孩子。他们笑话导演,也更疼爱导演。在他们面前,导演时常有种孩子般的幸福感,也有种没长大*没本事回报他们啥的羞耻感。导演希望我们的距离会近。像海子说的:在五谷丰收的村子里,我安顿下来,我顺手摸到的东西越少越好。《米点云山》里头,方言、村子、干活、建筑,这些玩意儿都好像在显出时间的层叠感,导演在这部片子中***不间性和时间感的错综和叠加;导演是如何在这部作品中思考“时间”的?导演说,**借片子中一个不太容易被注意到的道具——欧阳询的《仲尼梦奠帖》——瞎说两句。这部书法引用了“两楹梦”的典故,就是孔子晚年梦见自己“坐奠于两楹之间”——就是灵柩放的地方,梦见了临终时刻,在七天后去世。**说,**电影是以建筑为线索、以睡梦来结构的,梦境和现实,阴间和阳间,和将来,不管是讲故事还是主题上,都想试试***碰到时间(或者说某种存在)的轮回或者超脱、线性或者缠绕、顺序或者渗透、延续或者终结这些意思。不管是宗教和科学,还是哲学或者其他门类,时间的题目导演懂的不多,***是想借某种剧作结构和剪辑**,造出多样的讲故事路线和时空感。“最舒服的房子就是睡觉”,但真正的房子被烧了,留下的是一部电影。导演觉得电影最终有的是一种什么样的“家”?导演个人对影像和精神性的关系怎么理解?导演希望通过这部片子召回的是个时代、一个地方,还是某种更隐秘的感情?另外这部电影不回避难受的感情,**生病、死亡、烧毁这些意思。导演如何看待电影作为一种装着脆弱经验的容器?导演在创作过程中有没有**到某种“归属”或者“到达”?导演说,对此,他也难以用更准确、更简洁的话说出来,那就借题发挥一下吧。在剪辑导演查米芾的诗句,又延伸到《列子》这本书,买到书后他是跳着读的,但等读到开篇《天瑞》其中讲到:“《黄帝书》曰‘形动不生形而生影,声动不生声而生响,无动不生无而生有。’形,必终者也;天地终乎?与我偕终。终进乎?不知也……有生则复于不生,有形则复于无形……精神离形,各归其真,故谓之鬼。鬼,归也,归其真宅。

《米点云山》里头,空间没了,影像的质感却很扎眼,这两种事儿被搞到一块儿,*邪乎,也*有意思。刘辉之拍讲的是山东莒县一个北方村子的木头婚房,怎么搭,后来又给拆了。但他不搞按部就班讲故事的**,把影像这东西本身——它是个啥料子,长啥样,结实不结实——当成了最要紧的事儿。莒县,早就被大搞基建和旅游给改头换面了。刘辉之把那儿当成了个招魂的地方(法式的招魂会),他还说是做纸扎的,意思是他拍的电影和纸扎那玩意儿有联系。为啥这么说。因为纸扎跟电影都差不多,都是人造的,都是咋活咋死那套事儿,婚礼、生孩子、盖房子、种树,这些都是“生”;生病、办葬礼、墓穴、石头,这些都是“死”。电影好比纸扎一样,是个过场的事儿,但*有仪式感。建筑、纸扎、电影,这三者串成了一串意思。建筑人老是在盖,也老是在拆,*常见的。纸扎就是建筑和平时东西的脆弱版,在葬礼上烧掉,留点灰。电影有建筑那味儿,也有纸扎那味儿——有空间感,也有容易消失那点事儿。这三者都带着“家”的意思,藏着人心里头那些说不出来的事儿和想法。导演在电影里老晃悠古建筑,不是为了**觉得“哇,古建筑好漂亮”,也不是说没以前好了。他是想说,建筑的那些梁啊柱啊门啊窗跟电影这艺术有内在的联系。纸扎好比个中间人,它既是实在的,也是的。它跟电影胶片一样,也能装东西、有光影、有记忆,但它肯定是要被烧掉的。这三件事儿放一块儿,让电影好比个“临时建筑”一样:它得有地方,得有观众看,还要有时间过去,它才能存在。电影是人用来抵抗没的招儿,但它保存人的**,恰恰是承认它自己要没了。《米点云山》里头,影像这东西有质感,这感觉不是凭空来的,是影像本身给的。全片都是16毫米的胶片,还有那些纸扎、建筑材料,还有嵌进去的X光片子,这些东西让记忆有了个实实在在的东西(表面上的东西)。它们既是观众看进去的路,也是它们自己脆弱的证据。影片里用的鲁南方言。这不是像有些电影那样,就随便用点方言音,用了地方方言那套说话**和特色词儿。导演想的是,地方话和电影之间,有种精神上的勾当。他想的是,在大家都说普通话的时代,记录和保存地方话本身,好比给死人做木乃伊一样,是个非常重要的活儿。地方话**是形容一个地方的人,从实际情况看,演员拍起来也方便。影片里那些村民,不是被动的,也不是瞎忙活,他们是主动地参与到影像的造作里头。电影不张扬,但*像在搭个戏台子,导演不怎么管演员是演是没演,老老实实接受村里的一切日常和碰巧的事儿。生老病死、下地干活、高兴不高兴、人跟地的关系,这些事儿让影像成了平原上活生生人的一种触媒。电影像贴着土地的鬼魂一样,对“回乡电影”这老一套做法进行了点改动:不是去拍个外人看的生活,在的生活里头,造一套不按老规矩来的影像生产法子。电影里,演员和村民配合着搞了好多复杂的调度。摄影还用了中国古代卷轴画那套想法,不是说要学古画的样子,说要模仿流动的自然玩意儿,在时间和空间之间产生点张力,把“影像-空间”那点事儿放到观众看的时候的事儿上头。横着摇的镜头,有时间和空间那意思,把村子里那股庄重的没劲儿和影像的造作过程放一块儿,不是为了**爽,把调度当成了影像自己揭露和说明法子,一层一层剥开,让看本身变成个慢悠悠的感知过程。电影那座木房子在火里烧没了。这是故事完了,也是招魂那事儿到头了,也**这场“电影*****回归本真了”的瓜到头了。火把**“家”的样子给烧没了,也把电影从讲故事里头给解放出来了。在火里头,村子和影像都被说明白了,它们都守不住啥。但电影留下的影像,反而比物质更持久点,“家”的一种**——一种装着脆弱经历的灵魂住处:在承认影像肯定要烧掉的前提下,找到个让灵魂暂时住的地方。《米点云山》里头,有种神秘感,*像在搞点巫术。拍电影导演怎么看那些偶然的事儿、经历的跟影像讲故事的关系?这些意外事儿会不会改了原先的计划,给电影**了新的意思?导演说了一个小故事:电影里第一个镜头(水草人影),拍完了他上岸不小心摔了一跤,疼了好几天,医院一看,手腕和肋骨**断了。所以他把X光片子里的骨头也放进了电影里。骨头和肉体,梁柱和房子,这些都是些框架性的东西,但它们也都要经历尘土归尘土、野火烧光了,春风一吹又长出来的命。后来导演买了点烧纸,在一个晚上,到河边点上,算是给惊扰了水里的精灵道个歉,也表个态。好像莫言给阿城讲过一个鬼故事,说半夜过河,把水里的一个小红孩儿给吵醒了,那小孩儿大喊“吵死了”,莫言只好在岸边蹲着,天亮了才过河回家。因为不管是我自己注意到的,还是别人提醒我的,我和哪些电影或者哪些导演有那么点联系,讲这些也是想说,我三生有幸,但也*惭愧的。导演想说,他确实想在影像讲故事上搞点挑战,想玩个不一样的游戏。但与其说是从电影的起点上出发的,不如说是从文学故事、民间传说和日常生活中出发的。有人问导演,***把这部片子当成了“逆城市化”的影像实践?怎么看很多电影老是把乡村浪漫化或者当个消费品?作为一个“回乡的人”,导演怎么处理自己和村子、村民之间的距离?还是说,他希望距离一直存在?导演说,他看的不多,**不认同,但也保持尊敬。***对乡村有种朴素的爱,有种想象,是很可爱的。**说过年回家,***到处逛,老被山水田野那些小细节触动,拍照片录像,还要配音乐和话儿。导演心想,才出去几天怎么回家跟当了几十年官的宰相落叶归根一样,一见到老熟人就……但导演也乐意陪着他们,发现他们拍得都不错。不管咋处理,都是他们那会儿那会儿的直觉**,和真实的生活体验。距离感,导演以前在诗社待过,大家每周六聚在一起读诗、喝酒、聊天、看球,基本上都是围绕着诗本身说的,人和人本身的心性相处,是个*不掺杂别的成分的地方。但跟电影比起来,感觉从写剧本开始,就要面对怎么写、写给谁、谁来拍、多少预算、***过审、怎么发行上映、参加什么影展***拿奖等等,好像每个环节、每个细节都要跟资本和权力扯上关系,连人与人之间的来往都带着点微妙。不是说气氛不纯粹,只是感觉哪里有点怪怪的。导演也经常混迹山东酒桌和江湖,但他*害怕联系,也不想在那样的领域暴露太多自卑和谄媚。在日常生活中,经常听到什么要经营自己、找机会、远离“没用社交”的话,但导演更喜欢处在某种“没用”的状态里,喜欢结交酒肉包括村里的各种亲朋好友,感觉除了独处大部分时间就是和他们喝酒瞎闹、听他们聊家长里短、诉诉生活的苦。有时候会觉得浪费时间,但说得难听点,你不知道啥时候**就再也见不着了。导演觉得作为“回乡的人”,除了人生经验浅、缺乏生活常识,他和村子、村民之间没啥距离,他是村里的一份子,就算小时候搬走了,也经常回来,这里有他很**的童年生活,既是他长大的地方,也是他的精神家。在他们眼里,导演是个上过学但把自己弄“潮”了的傻孩子。他们笑话导演,也更疼爱导演。在他们面前,导演时常有种孩子般的幸福感,也有种没长大*没本事回报他们啥的羞耻感。导演希望我们的距离会近。像海子说的:在五谷丰收的村子里,我安顿下来,我顺手摸到的东西越少越好。《米点云山》里头,方言、村子、干活、建筑,这些玩意儿都好像在显出时间的层叠感,导演在这部片子中***不间性和时间感的错综和叠加;导演是如何在这部作品中思考“时间”的?导演说,**借片子中一个不太容易被注意到的道具——欧阳询的《仲尼梦奠帖》——瞎说两句。这部书法引用了“两楹梦”的典故,就是孔子晚年梦见自己“坐奠于两楹之间”——就是灵柩放的地方,梦见了临终时刻,在七天后去世。**说,**电影是以建筑为线索、以睡梦来结构的,梦境和现实,阴间和阳间,和将来,不管是讲故事还是主题上,都想试试***碰到时间(或者说某种存在)的轮回或者超脱、线性或者缠绕、顺序或者渗透、延续或者终结这些意思。不管是宗教和科学,还是哲学或者其他门类,时间的题目导演懂的不多,***是想借某种剧作结构和剪辑**,造出多样的讲故事路线和时空感。“最舒服的房子就是睡觉”,但真正的房子被烧了,留下的是一部电影。导演觉得电影最终有的是一种什么样的“家”?导演个人对影像和精神性的关系怎么理解?导演希望通过这部片子召回的是个时代、一个地方,还是某种更隐秘的感情?另外这部电影不回避难受的感情,**生病、死亡、烧毁这些意思。导演如何看待电影作为一种装着脆弱经验的容器?导演在创作过程中有没有**到某种“归属”或者“到达”?导演说,对此,他也难以用更准确、更简洁的话说出来,那就借题发挥一下吧。在剪辑导演查米芾的诗句,又延伸到《列子》这本书,买到书后他是跳着读的,但等读到开篇《天瑞》其中讲到:“《黄帝书》曰‘形动不生形而生影,声动不生声而生响,无动不生无而生有。’形,必终者也;天地终乎?与我偕终。终进乎?不知也……有生则复于不生,有形则复于无形……精神离形,各归其真,故谓之鬼。鬼,归也,归其真宅。

广告

广告