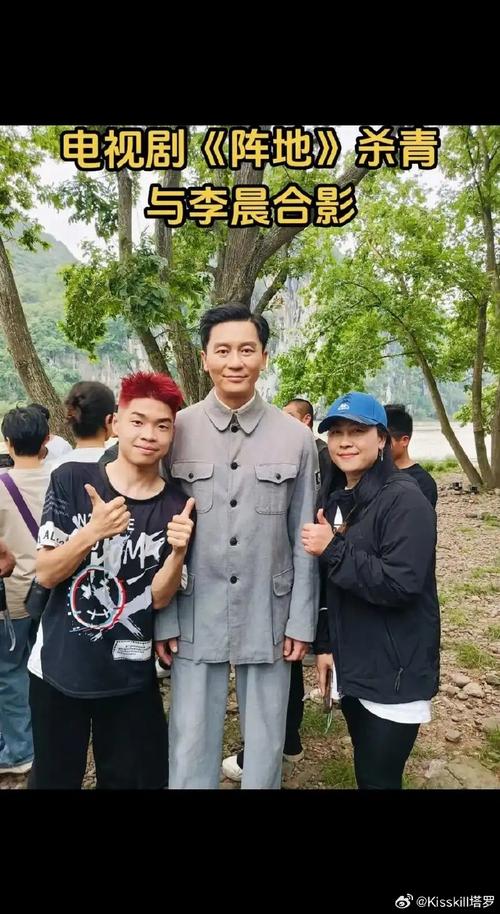

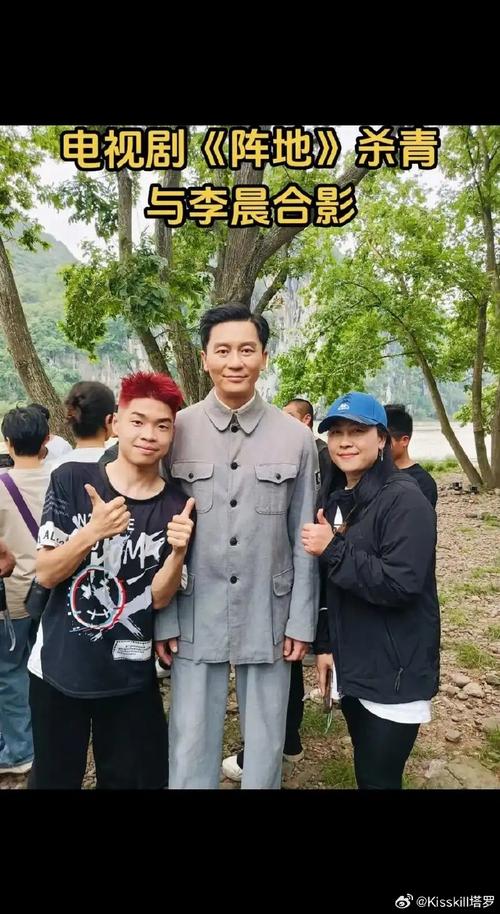

烽火中的文化烽烟《阵地》如同一幅徐徐展开的历史画卷,将观众带回那个风雨飘摇的年代。1938年至1944年的桂林,成为了文化抗战的舞台。一群文人墨客,以笔为戈,以墨为血,在民族危亡之际,筑起了一道无形却坚不可摧的精神长城。他们是谁?他们做了什么?或许,在观众的心中,早已埋下了好奇的种子。而青年演员清如(邢雨静)饰演的杜鹃,正是这烽火中的一束光,照亮了那段被遗忘的历史。杜鹃:无畏的战地玫瑰杜鹃,一个普通的名字,却承载着非凡的勇气与担当。她是救亡日报社的记者,她的笔下,记录着日军的暴行,传递着抗日的呼声。她的镜头,定格了时代的伤痛,也定格了民族的希望。清如的演绎,让这个角色不再是一个符号,而是一个有血有肉的人。她眼神中的坚定,她行动中的果敢,她内心的挣扎,都让观众为之动容。你有没有想过,在那样一个动荡的年代,一个女性是如何用柔弱的肩膀扛起如此沉重的责任?清如给出了她的答案。清如:从青涩到成熟的蜕变在《阵地》之前,清如已经凭借多部影视作品崭露头角。从《誓盟》中的汪兆慧,到《五福临门》中的崔娘子,再到《大决战》《花开山乡》中的多个角色,她用一次次的尝试,证明了自己的实力。这一次,她选择饰演杜鹃,一个在历史上真实存在过的女性,一个在文化抗战中发挥过重要作用的女性。她没有选择捷径,而是通过深入研读剧本,与导演、其他演员的密切交流,力求将杜鹃的形象塑造得更加丰满、立体。这种对角色的尊重,对表演的执着,正是清如能够打动观众的关键。文化抗战:被遗忘的壮丽史诗在大多数人的认知中,抗战似乎总是与硝烟、炮火、鲜血联系在一起。然而,有一种抗战,却鲜为人知,那就是文化抗战。在《阵地》中,我们看到了一群文人墨客,他们没有拿起枪杆子,却用他们的笔,他们的思想,他们的精神,对抗着侵略者的文化侵略。他们为什么要这样做?他们又能做到什么程度?《阵地》给出了答案,也引发了观众对这段历史的重新思考。你是否也曾想过,文化在抗战中扮演了怎样的角色?它又如何影响了一个民族的命运?期待:杜鹃之后,还有多少故事等待被讲述?随着《阵地》的热播,杜鹃的故事被更多人知晓。然而,文化抗战的历史,远不止于此。还有多少像杜鹃一样的人物,还有多少不为人知的故事,正在等待被挖掘、被讲述?清如的演绎,让我们看到了一个女性的力量,也让我们看到了文化抗战的意义。你期待在未来的作品中,看到怎样的角色?你又希望看到怎样的故事?或许,答案就在你心中。参考资料:1. 《阵地》官方简介,央视网,2023年。2. 邢雨静访谈录,《演员杂志》,2023年。3. 桂林文化抗战运动史料,桂林市文化广电和旅游局,2022年。

烽火中的文化烽烟《阵地》如同一幅徐徐展开的历史画卷,将观众带回那个风雨飘摇的年代。1938年至1944年的桂林,成为了文化抗战的舞台。一群文人墨客,以笔为戈,以墨为血,在民族危亡之际,筑起了一道无形却坚不可摧的精神长城。他们是谁?他们做了什么?或许,在观众的心中,早已埋下了好奇的种子。而青年演员清如(邢雨静)饰演的杜鹃,正是这烽火中的一束光,照亮了那段被遗忘的历史。杜鹃:无畏的战地玫瑰杜鹃,一个普通的名字,却承载着非凡的勇气与担当。她是救亡日报社的记者,她的笔下,记录着日军的暴行,传递着抗日的呼声。她的镜头,定格了时代的伤痛,也定格了民族的希望。清如的演绎,让这个角色不再是一个符号,而是一个有血有肉的人。她眼神中的坚定,她行动中的果敢,她内心的挣扎,都让观众为之动容。你有没有想过,在那样一个动荡的年代,一个女性是如何用柔弱的肩膀扛起如此沉重的责任?清如给出了她的答案。清如:从青涩到成熟的蜕变在《阵地》之前,清如已经凭借多部影视作品崭露头角。从《誓盟》中的汪兆慧,到《五福临门》中的崔娘子,再到《大决战》《花开山乡》中的多个角色,她用一次次的尝试,证明了自己的实力。这一次,她选择饰演杜鹃,一个在历史上真实存在过的女性,一个在文化抗战中发挥过重要作用的女性。她没有选择捷径,而是通过深入研读剧本,与导演、其他演员的密切交流,力求将杜鹃的形象塑造得更加丰满、立体。这种对角色的尊重,对表演的执着,正是清如能够打动观众的关键。文化抗战:被遗忘的壮丽史诗在大多数人的认知中,抗战似乎总是与硝烟、炮火、鲜血联系在一起。然而,有一种抗战,却鲜为人知,那就是文化抗战。在《阵地》中,我们看到了一群文人墨客,他们没有拿起枪杆子,却用他们的笔,他们的思想,他们的精神,对抗着侵略者的文化侵略。他们为什么要这样做?他们又能做到什么程度?《阵地》给出了答案,也引发了观众对这段历史的重新思考。你是否也曾想过,文化在抗战中扮演了怎样的角色?它又如何影响了一个民族的命运?期待:杜鹃之后,还有多少故事等待被讲述?随着《阵地》的热播,杜鹃的故事被更多人知晓。然而,文化抗战的历史,远不止于此。还有多少像杜鹃一样的人物,还有多少不为人知的故事,正在等待被挖掘、被讲述?清如的演绎,让我们看到了一个女性的力量,也让我们看到了文化抗战的意义。你期待在未来的作品中,看到怎样的角色?你又希望看到怎样的故事?或许,答案就在你心中。参考资料:1. 《阵地》官方简介,央视网,2023年。2. 邢雨静访谈录,《演员杂志》,2023年。3. 桂林文化抗战运动史料,桂林市文化广电和旅游局,2022年。央视《阵地》热播,爱奇艺腾讯视频可看,桂林文化抗战扬威

烽火中的文化烽烟《阵地》如同一幅徐徐展开的历史画卷,将观众带回那个风雨飘摇的年代。1938年至1944年的桂林,成为了文化抗战的舞台。一群文人墨客,以笔为戈,以墨为血,在民族危亡之际,筑起了一道无形却坚不可摧的精神长城。他们是谁?他们做了什么?或许,在观众的心中,早已埋下了好奇的种子。而青年演员清如(邢雨静)饰演的杜鹃,正是这烽火中的一束光,照亮了那段被遗忘的历史。杜鹃:无畏的战地玫瑰杜鹃,一个普通的名字,却承载着非凡的勇气与担当。她是救亡日报社的记者,她的笔下,记录着日军的暴行,传递着抗日的呼声。她的镜头,定格了时代的伤痛,也定格了民族的希望。清如的演绎,让这个角色不再是一个符号,而是一个有血有肉的人。她眼神中的坚定,她行动中的果敢,她内心的挣扎,都让观众为之动容。你有没有想过,在那样一个动荡的年代,一个女性是如何用柔弱的肩膀扛起如此沉重的责任?清如给出了她的答案。清如:从青涩到成熟的蜕变在《阵地》之前,清如已经凭借多部影视作品崭露头角。从《誓盟》中的汪兆慧,到《五福临门》中的崔娘子,再到《大决战》《花开山乡》中的多个角色,她用一次次的尝试,证明了自己的实力。这一次,她选择饰演杜鹃,一个在历史上真实存在过的女性,一个在文化抗战中发挥过重要作用的女性。她没有选择捷径,而是通过深入研读剧本,与导演、其他演员的密切交流,力求将杜鹃的形象塑造得更加丰满、立体。这种对角色的尊重,对表演的执着,正是清如能够打动观众的关键。文化抗战:被遗忘的壮丽史诗在大多数人的认知中,抗战似乎总是与硝烟、炮火、鲜血联系在一起。然而,有一种抗战,却鲜为人知,那就是文化抗战。在《阵地》中,我们看到了一群文人墨客,他们没有拿起枪杆子,却用他们的笔,他们的思想,他们的精神,对抗着侵略者的文化侵略。他们为什么要这样做?他们又能做到什么程度?《阵地》给出了答案,也引发了观众对这段历史的重新思考。你是否也曾想过,文化在抗战中扮演了怎样的角色?它又如何影响了一个民族的命运?期待:杜鹃之后,还有多少故事等待被讲述?随着《阵地》的热播,杜鹃的故事被更多人知晓。然而,文化抗战的历史,远不止于此。还有多少像杜鹃一样的人物,还有多少不为人知的故事,正在等待被挖掘、被讲述?清如的演绎,让我们看到了一个女性的力量,也让我们看到了文化抗战的意义。你期待在未来的作品中,看到怎样的角色?你又希望看到怎样的故事?或许,答案就在你心中。参考资料:1. 《阵地》官方简介,央视网,2023年。2. 邢雨静访谈录,《演员杂志》,2023年。3. 桂林文化抗战运动史料,桂林市文化广电和旅游局,2022年。

烽火中的文化烽烟《阵地》如同一幅徐徐展开的历史画卷,将观众带回那个风雨飘摇的年代。1938年至1944年的桂林,成为了文化抗战的舞台。一群文人墨客,以笔为戈,以墨为血,在民族危亡之际,筑起了一道无形却坚不可摧的精神长城。他们是谁?他们做了什么?或许,在观众的心中,早已埋下了好奇的种子。而青年演员清如(邢雨静)饰演的杜鹃,正是这烽火中的一束光,照亮了那段被遗忘的历史。杜鹃:无畏的战地玫瑰杜鹃,一个普通的名字,却承载着非凡的勇气与担当。她是救亡日报社的记者,她的笔下,记录着日军的暴行,传递着抗日的呼声。她的镜头,定格了时代的伤痛,也定格了民族的希望。清如的演绎,让这个角色不再是一个符号,而是一个有血有肉的人。她眼神中的坚定,她行动中的果敢,她内心的挣扎,都让观众为之动容。你有没有想过,在那样一个动荡的年代,一个女性是如何用柔弱的肩膀扛起如此沉重的责任?清如给出了她的答案。清如:从青涩到成熟的蜕变在《阵地》之前,清如已经凭借多部影视作品崭露头角。从《誓盟》中的汪兆慧,到《五福临门》中的崔娘子,再到《大决战》《花开山乡》中的多个角色,她用一次次的尝试,证明了自己的实力。这一次,她选择饰演杜鹃,一个在历史上真实存在过的女性,一个在文化抗战中发挥过重要作用的女性。她没有选择捷径,而是通过深入研读剧本,与导演、其他演员的密切交流,力求将杜鹃的形象塑造得更加丰满、立体。这种对角色的尊重,对表演的执着,正是清如能够打动观众的关键。文化抗战:被遗忘的壮丽史诗在大多数人的认知中,抗战似乎总是与硝烟、炮火、鲜血联系在一起。然而,有一种抗战,却鲜为人知,那就是文化抗战。在《阵地》中,我们看到了一群文人墨客,他们没有拿起枪杆子,却用他们的笔,他们的思想,他们的精神,对抗着侵略者的文化侵略。他们为什么要这样做?他们又能做到什么程度?《阵地》给出了答案,也引发了观众对这段历史的重新思考。你是否也曾想过,文化在抗战中扮演了怎样的角色?它又如何影响了一个民族的命运?期待:杜鹃之后,还有多少故事等待被讲述?随着《阵地》的热播,杜鹃的故事被更多人知晓。然而,文化抗战的历史,远不止于此。还有多少像杜鹃一样的人物,还有多少不为人知的故事,正在等待被挖掘、被讲述?清如的演绎,让我们看到了一个女性的力量,也让我们看到了文化抗战的意义。你期待在未来的作品中,看到怎样的角色?你又希望看到怎样的故事?或许,答案就在你心中。参考资料:1. 《阵地》官方简介,央视网,2023年。2. 邢雨静访谈录,《演员杂志》,2023年。3. 桂林文化抗战运动史料,桂林市文化广电和旅游局,2022年。

广告

广告