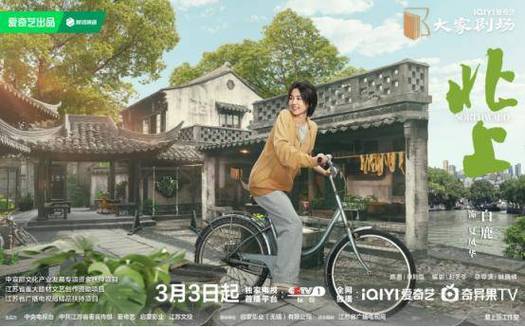

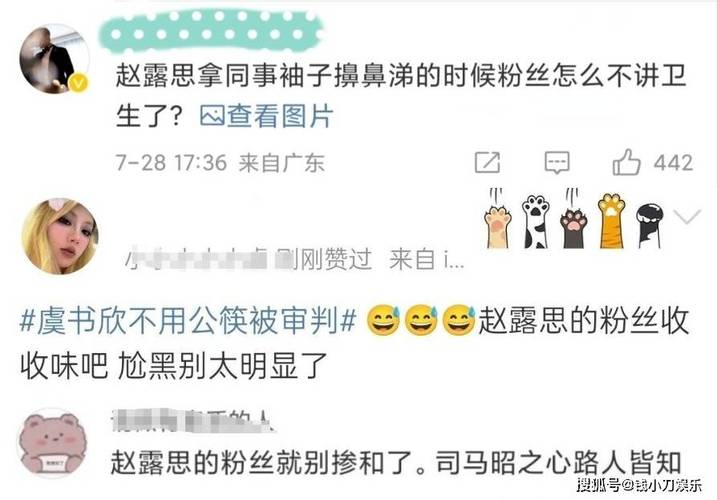

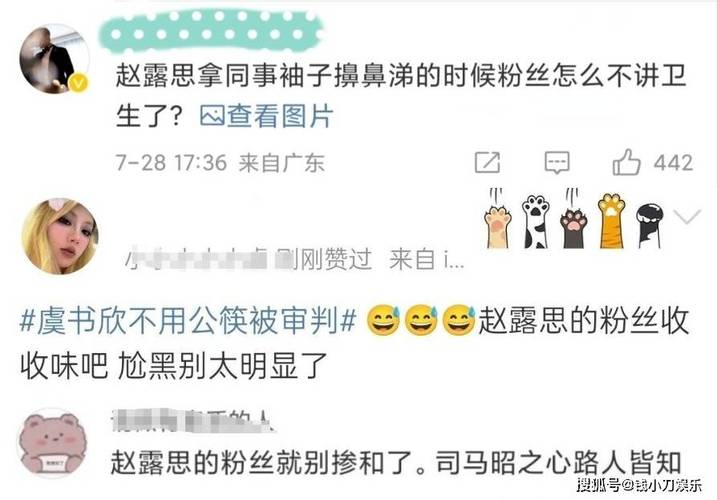

公筷之争:卫生与亲情的微妙平衡中餐厅的灯光下,一碗热气腾腾的菜肴被递到虞书欣唇边,镜头捕捉到她与同伴亲密喂食的画面。这一幕迅速在网络上掀起波澜,公筷这一看似简单的餐具,成了衡量文明与亲情的标尺。有人拍案而起,认为这是对公共卫生的漠视;也有人温言软语,称这是节目组的刻意安排。站在旁观者的角度,我们不禁要问:在卫生与亲情之间,究竟该如何找到平衡点?使用公筷,是否意味着对亲近之人的不信任?粉丝的守护:爱意与理性的交织面对争议,虞书欣的粉丝群迅速集结,用各种理由为她辩护。他们强调这是节目组的拍摄手法,或是特定情境下的自然反应。这种守护情谊可以理解,毕竟谁都不希望自己珍视的偶像被无端指责。然而,爱意不应成为逃避问题的挡箭牌。当镜头记录下每一个细节,公众的目光便聚焦于此。粉丝的辩护固然动人,但真正的沟通,需要建立在面对问题、解决问题的勇气之上。明星的示范效应:公共责任与个人行为的界限作为公众人物,虞书欣的一举一动都可能被放大检视。使用公筷这一细节,折射出的是更广泛的公共责任问题。在公共卫生意识日益提升的今天,明星的示范作用尤为重要。他们若能在节目中积极使用公筷,无疑能带动更多人形成良好习惯。但另一方面,私人空间的亲密互动,是否也应被允许保留一定的个人空间?这需要我们在鼓励文明行为的同时,也尊重人与人之间不同的相处方式。网络的审判:客观与恶意的边界网络世界往往充斥着各种声音,有些是理性的讨论,有些则是恶意的揣测。当虞书欣被贴上“不用公筷”的标签时,我们是否真正理解了事情的来龙去脉?那些断章取义的截图,是否掩盖了更完整的画面?网络审判固然痛快,但若缺乏对事实的全面了解,很容易陷入“以偏概全”的误区。我们是否应该更谨慎地对待网络上的每一个指控,用更多的耐心和善意去探寻真相?综艺的魅力:真实与演绎的融合中餐厅作为一档热门综艺,以其真实的互动和生动的剧情吸引了无数观众。节目中的每一个细节,无论是美食的制作,还是艺人们之间的互动,都充满了生活的气息。但真实并不意味着毫无修饰,演绎也是综艺的一部分。当我们评价虞书欣不用公筷这一行为时,是否也应考虑到节目的拍摄手法和艺术加工?或许,只有亲自走进中餐厅的舞台,才能更深刻地体会到那份真实与魅力。---参考资料1. 人民日报评论部. (2023). 《公筷使用与文明礼仪》. 人民日报出版社.2. 王晓红. (2022). 《公众人物的社会责任》. 社会科学文献出版社.3. 李明. (2021). 《网络舆论与社会治理》. 中国社会科学出版社.4. 张华. (2020). 《综艺节目中的真实与演绎》. 文化艺术出版社.5. 陈思远. (2019). 《文明用餐与公共卫生》. 健康科学出版社.

公筷之争:卫生与亲情的微妙平衡中餐厅的灯光下,一碗热气腾腾的菜肴被递到虞书欣唇边,镜头捕捉到她与同伴亲密喂食的画面。这一幕迅速在网络上掀起波澜,公筷这一看似简单的餐具,成了衡量文明与亲情的标尺。有人拍案而起,认为这是对公共卫生的漠视;也有人温言软语,称这是节目组的刻意安排。站在旁观者的角度,我们不禁要问:在卫生与亲情之间,究竟该如何找到平衡点?使用公筷,是否意味着对亲近之人的不信任?粉丝的守护:爱意与理性的交织面对争议,虞书欣的粉丝群迅速集结,用各种理由为她辩护。他们强调这是节目组的拍摄手法,或是特定情境下的自然反应。这种守护情谊可以理解,毕竟谁都不希望自己珍视的偶像被无端指责。然而,爱意不应成为逃避问题的挡箭牌。当镜头记录下每一个细节,公众的目光便聚焦于此。粉丝的辩护固然动人,但真正的沟通,需要建立在面对问题、解决问题的勇气之上。明星的示范效应:公共责任与个人行为的界限作为公众人物,虞书欣的一举一动都可能被放大检视。使用公筷这一细节,折射出的是更广泛的公共责任问题。在公共卫生意识日益提升的今天,明星的示范作用尤为重要。他们若能在节目中积极使用公筷,无疑能带动更多人形成良好习惯。但另一方面,私人空间的亲密互动,是否也应被允许保留一定的个人空间?这需要我们在鼓励文明行为的同时,也尊重人与人之间不同的相处方式。网络的审判:客观与恶意的边界网络世界往往充斥着各种声音,有些是理性的讨论,有些则是恶意的揣测。当虞书欣被贴上“不用公筷”的标签时,我们是否真正理解了事情的来龙去脉?那些断章取义的截图,是否掩盖了更完整的画面?网络审判固然痛快,但若缺乏对事实的全面了解,很容易陷入“以偏概全”的误区。我们是否应该更谨慎地对待网络上的每一个指控,用更多的耐心和善意去探寻真相?综艺的魅力:真实与演绎的融合中餐厅作为一档热门综艺,以其真实的互动和生动的剧情吸引了无数观众。节目中的每一个细节,无论是美食的制作,还是艺人们之间的互动,都充满了生活的气息。但真实并不意味着毫无修饰,演绎也是综艺的一部分。当我们评价虞书欣不用公筷这一行为时,是否也应考虑到节目的拍摄手法和艺术加工?或许,只有亲自走进中餐厅的舞台,才能更深刻地体会到那份真实与魅力。---参考资料1. 人民日报评论部. (2023). 《公筷使用与文明礼仪》. 人民日报出版社.2. 王晓红. (2022). 《公众人物的社会责任》. 社会科学文献出版社.3. 李明. (2021). 《网络舆论与社会治理》. 中国社会科学出版社.4. 张华. (2020). 《综艺节目中的真实与演绎》. 文化艺术出版社.5. 陈思远. (2019). 《文明用餐与公共卫生》. 健康科学出版社.虞书欣餐厅不用公筷引争议,粉丝辩护观点碰撞

公筷之争:卫生与亲情的微妙平衡中餐厅的灯光下,一碗热气腾腾的菜肴被递到虞书欣唇边,镜头捕捉到她与同伴亲密喂食的画面。这一幕迅速在网络上掀起波澜,公筷这一看似简单的餐具,成了衡量文明与亲情的标尺。有人拍案而起,认为这是对公共卫生的漠视;也有人温言软语,称这是节目组的刻意安排。站在旁观者的角度,我们不禁要问:在卫生与亲情之间,究竟该如何找到平衡点?使用公筷,是否意味着对亲近之人的不信任?粉丝的守护:爱意与理性的交织面对争议,虞书欣的粉丝群迅速集结,用各种理由为她辩护。他们强调这是节目组的拍摄手法,或是特定情境下的自然反应。这种守护情谊可以理解,毕竟谁都不希望自己珍视的偶像被无端指责。然而,爱意不应成为逃避问题的挡箭牌。当镜头记录下每一个细节,公众的目光便聚焦于此。粉丝的辩护固然动人,但真正的沟通,需要建立在面对问题、解决问题的勇气之上。明星的示范效应:公共责任与个人行为的界限作为公众人物,虞书欣的一举一动都可能被放大检视。使用公筷这一细节,折射出的是更广泛的公共责任问题。在公共卫生意识日益提升的今天,明星的示范作用尤为重要。他们若能在节目中积极使用公筷,无疑能带动更多人形成良好习惯。但另一方面,私人空间的亲密互动,是否也应被允许保留一定的个人空间?这需要我们在鼓励文明行为的同时,也尊重人与人之间不同的相处方式。网络的审判:客观与恶意的边界网络世界往往充斥着各种声音,有些是理性的讨论,有些则是恶意的揣测。当虞书欣被贴上“不用公筷”的标签时,我们是否真正理解了事情的来龙去脉?那些断章取义的截图,是否掩盖了更完整的画面?网络审判固然痛快,但若缺乏对事实的全面了解,很容易陷入“以偏概全”的误区。我们是否应该更谨慎地对待网络上的每一个指控,用更多的耐心和善意去探寻真相?综艺的魅力:真实与演绎的融合中餐厅作为一档热门综艺,以其真实的互动和生动的剧情吸引了无数观众。节目中的每一个细节,无论是美食的制作,还是艺人们之间的互动,都充满了生活的气息。但真实并不意味着毫无修饰,演绎也是综艺的一部分。当我们评价虞书欣不用公筷这一行为时,是否也应考虑到节目的拍摄手法和艺术加工?或许,只有亲自走进中餐厅的舞台,才能更深刻地体会到那份真实与魅力。---参考资料1. 人民日报评论部. (2023). 《公筷使用与文明礼仪》. 人民日报出版社.2. 王晓红. (2022). 《公众人物的社会责任》. 社会科学文献出版社.3. 李明. (2021). 《网络舆论与社会治理》. 中国社会科学出版社.4. 张华. (2020). 《综艺节目中的真实与演绎》. 文化艺术出版社.5. 陈思远. (2019). 《文明用餐与公共卫生》. 健康科学出版社.

公筷之争:卫生与亲情的微妙平衡中餐厅的灯光下,一碗热气腾腾的菜肴被递到虞书欣唇边,镜头捕捉到她与同伴亲密喂食的画面。这一幕迅速在网络上掀起波澜,公筷这一看似简单的餐具,成了衡量文明与亲情的标尺。有人拍案而起,认为这是对公共卫生的漠视;也有人温言软语,称这是节目组的刻意安排。站在旁观者的角度,我们不禁要问:在卫生与亲情之间,究竟该如何找到平衡点?使用公筷,是否意味着对亲近之人的不信任?粉丝的守护:爱意与理性的交织面对争议,虞书欣的粉丝群迅速集结,用各种理由为她辩护。他们强调这是节目组的拍摄手法,或是特定情境下的自然反应。这种守护情谊可以理解,毕竟谁都不希望自己珍视的偶像被无端指责。然而,爱意不应成为逃避问题的挡箭牌。当镜头记录下每一个细节,公众的目光便聚焦于此。粉丝的辩护固然动人,但真正的沟通,需要建立在面对问题、解决问题的勇气之上。明星的示范效应:公共责任与个人行为的界限作为公众人物,虞书欣的一举一动都可能被放大检视。使用公筷这一细节,折射出的是更广泛的公共责任问题。在公共卫生意识日益提升的今天,明星的示范作用尤为重要。他们若能在节目中积极使用公筷,无疑能带动更多人形成良好习惯。但另一方面,私人空间的亲密互动,是否也应被允许保留一定的个人空间?这需要我们在鼓励文明行为的同时,也尊重人与人之间不同的相处方式。网络的审判:客观与恶意的边界网络世界往往充斥着各种声音,有些是理性的讨论,有些则是恶意的揣测。当虞书欣被贴上“不用公筷”的标签时,我们是否真正理解了事情的来龙去脉?那些断章取义的截图,是否掩盖了更完整的画面?网络审判固然痛快,但若缺乏对事实的全面了解,很容易陷入“以偏概全”的误区。我们是否应该更谨慎地对待网络上的每一个指控,用更多的耐心和善意去探寻真相?综艺的魅力:真实与演绎的融合中餐厅作为一档热门综艺,以其真实的互动和生动的剧情吸引了无数观众。节目中的每一个细节,无论是美食的制作,还是艺人们之间的互动,都充满了生活的气息。但真实并不意味着毫无修饰,演绎也是综艺的一部分。当我们评价虞书欣不用公筷这一行为时,是否也应考虑到节目的拍摄手法和艺术加工?或许,只有亲自走进中餐厅的舞台,才能更深刻地体会到那份真实与魅力。---参考资料1. 人民日报评论部. (2023). 《公筷使用与文明礼仪》. 人民日报出版社.2. 王晓红. (2022). 《公众人物的社会责任》. 社会科学文献出版社.3. 李明. (2021). 《网络舆论与社会治理》. 中国社会科学出版社.4. 张华. (2020). 《综艺节目中的真实与演绎》. 文化艺术出版社.5. 陈思远. (2019). 《文明用餐与公共卫生》. 健康科学出版社.

广告

广告