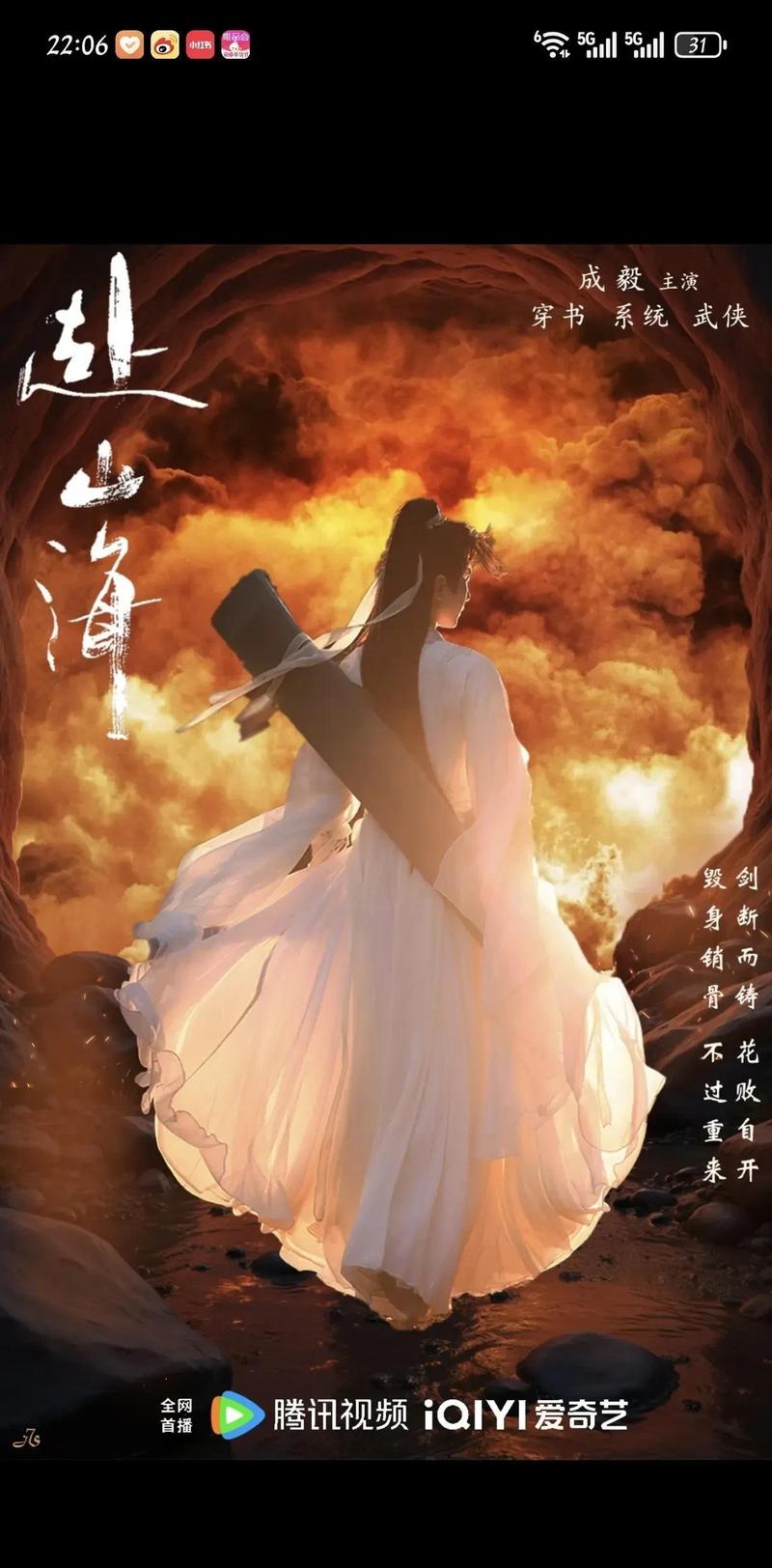

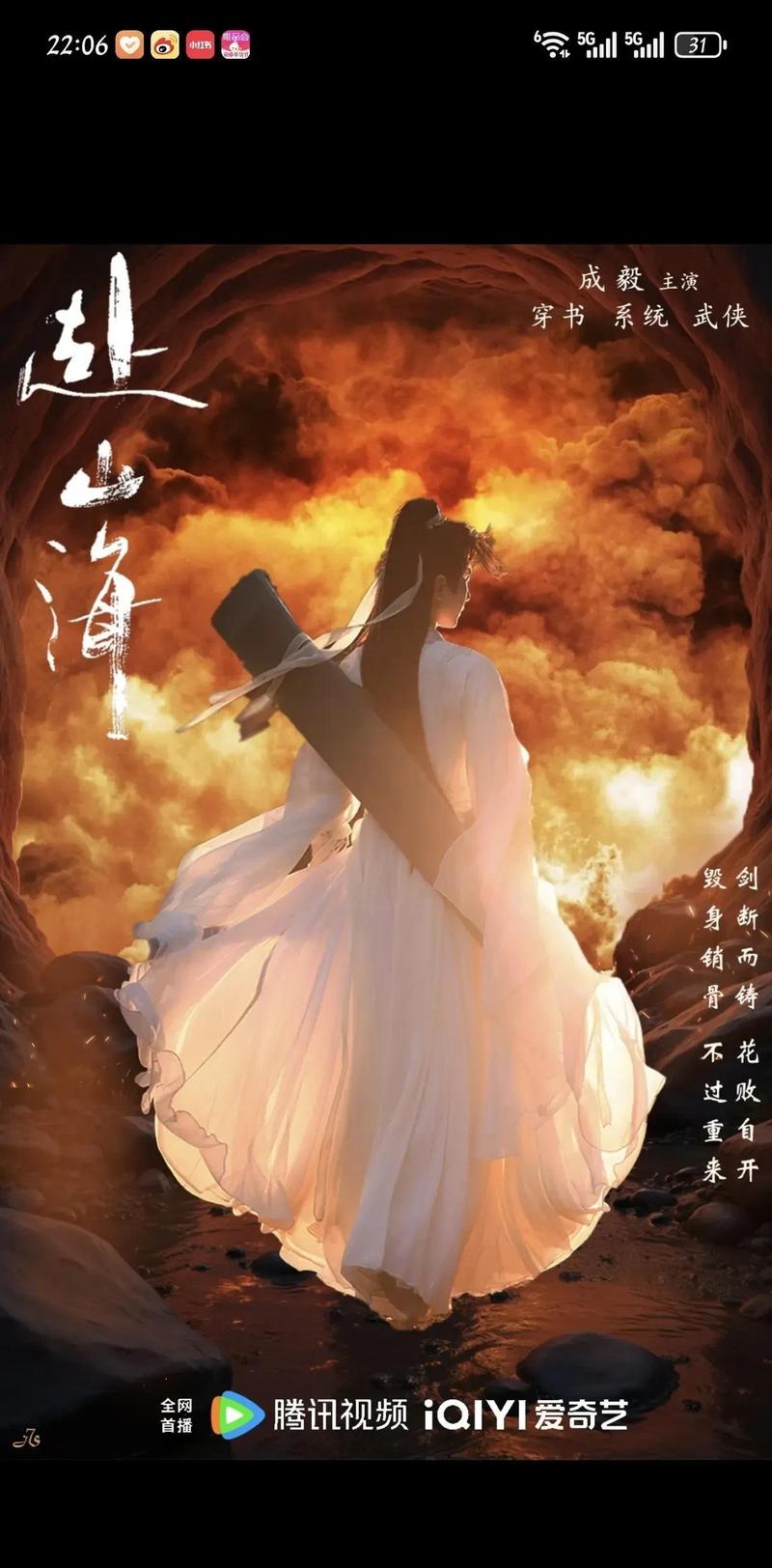

《赴山海》前十二集套路化,剧情理想化,缺乏刻画武侠剧的"标准化配方"最近刷到《赴山海》,第一感觉就是这剧挺像道武侠味的预制菜。国产剧都挺标准化的,主角要么是坚守信念的道德标兵,反派就是不择手段的野心家。这招数用得多了,看多了就容易审美疲劳。《莲花楼》里李莲花守着江湖道义,单孤刀靠算计兄弟情义最后自毁前程;《说英雄是英雄》里王小石一心向善,白愁飞把情义当筹码;《鹤唳华亭》里萧定权是儒家礼法的化身,齐王信奉成王败寇。这些剧里,善恶分明,主角非黑即白,看得人挺爽快,但也挺单薄。《赴山海》里萧秋水和柳随风打赌,一个是正道中人,坚信江湖以义相聚;一个是反派帮主,觉得世人逐利。设定本身没问题,但问题在于角色形象太脸谱化。好的剧要让角色立体起来,可《赴山海》前十二集,人物贴着标签的玩具,看着新鲜,拆开一看,内核挺空洞的。理想化的江湖世界《赴山海》给我一种错觉,在看武侠童话。主角萧秋水一心求侠义,浣花剑派为了他牺牲一切,死多少亲朋好友都无所谓。而反派权力帮。无论多少高手,最终都会被打败。剧情安排,给观众喂了一碗糖水,甜是甜,但没啥营养。我很不理解萧秋水求援的思路。第一集就交代了权力帮和水道朱大天王打得不可开交,浣花剑派去求救,双方有合作的基础啊。萧秋水只谈侠义,不提利益,这就太不接地气了。普通人换位思考,老板只给你谈理想,不给你发工资,你会心甘情愿干活吗?武侠世界也得讲点现实逻辑啊。刻画的缺失《赴山海》一道预制菜,所有的调料都提前配好了,观众只能被动接受。它没给我们人在困境中如何真实地挣扎、和成长。《金枝欲孽》里的妃嫔,有狠毒的一面,也有柔情的一面;《漫长的季节》里王响,既维护工厂利益,又包庇儿子。这些角色真实得心疼,因为她们我们身边的人。《赴山海》里角色非黑即白,善的极善,恶的极恶。设定简单粗暴,反而觉得虚假。有人说的,武侠剧讲正义终将战胜邪恶,但至少得相信过程的合理性啊。剧情,看一个人从一楼跳到五楼,摔成重伤,他活该,但观众心里也会嘀咕:这么跳法,合理吗?价值观宣传的误区最讽刺的是,国产剧宣扬"重义轻利"的价值观,恰恰是在践行最极致的工具理性。中国人受儒家思想影响深,觉得主角必须重义,于是非黑即白的角色就应运而生。再加上政策要求弘扬正能量,反派必须被刻画成不择手段的反面典型,观众又喜欢善恶分明的故事,于是乎,武侠剧就变成了价值宣传的载体。富兰克林说过,说服人要谈利益,倒不如说谈理性。可很多剧只谈理想,不谈利益,观众看完一头雾水:"这跟现实生活有什么关系?"影视剧是造梦的艺术,但梦也得有人情味啊。我们吃点工业糖精,但不能天天只吃添加剂多的食品。行业理性的反思《战国策》里韩国向秦国求援的故事,使者用唇亡齿寒的道理,秦宣太后却说"我伺奉先王时,他压在我身上,我累;当他把整个身体压在我身上,我却不觉得重,这是因为这样做对我有好处"。这段对话太有现实意义了——使别人也要有利益交换,否则谁会白白卖力。《赴山海》不是一部失败的作品,时代的一个缩影。当我们在江湖故事里寻找现实答案时,发现剧情早已被标准化的配方改造得面目全非。这是观众的错,还是行业的错?或许两者都有吧。参考资料:1. 马克斯·韦伯.《新教伦理与资本主义精神》2. 司马迁.《史记·战国策》3. 弗朗西斯·培根.《论利己》4. 富兰克林.《穷查理宝典》5. 刘慈欣.《三体》

《赴山海》前十二集套路化,剧情理想化,缺乏刻画武侠剧的"标准化配方"最近刷到《赴山海》,第一感觉就是这剧挺像道武侠味的预制菜。国产剧都挺标准化的,主角要么是坚守信念的道德标兵,反派就是不择手段的野心家。这招数用得多了,看多了就容易审美疲劳。《莲花楼》里李莲花守着江湖道义,单孤刀靠算计兄弟情义最后自毁前程;《说英雄是英雄》里王小石一心向善,白愁飞把情义当筹码;《鹤唳华亭》里萧定权是儒家礼法的化身,齐王信奉成王败寇。这些剧里,善恶分明,主角非黑即白,看得人挺爽快,但也挺单薄。《赴山海》里萧秋水和柳随风打赌,一个是正道中人,坚信江湖以义相聚;一个是反派帮主,觉得世人逐利。设定本身没问题,但问题在于角色形象太脸谱化。好的剧要让角色立体起来,可《赴山海》前十二集,人物贴着标签的玩具,看着新鲜,拆开一看,内核挺空洞的。理想化的江湖世界《赴山海》给我一种错觉,在看武侠童话。主角萧秋水一心求侠义,浣花剑派为了他牺牲一切,死多少亲朋好友都无所谓。而反派权力帮。无论多少高手,最终都会被打败。剧情安排,给观众喂了一碗糖水,甜是甜,但没啥营养。我很不理解萧秋水求援的思路。第一集就交代了权力帮和水道朱大天王打得不可开交,浣花剑派去求救,双方有合作的基础啊。萧秋水只谈侠义,不提利益,这就太不接地气了。普通人换位思考,老板只给你谈理想,不给你发工资,你会心甘情愿干活吗?武侠世界也得讲点现实逻辑啊。刻画的缺失《赴山海》一道预制菜,所有的调料都提前配好了,观众只能被动接受。它没给我们人在困境中如何真实地挣扎、和成长。《金枝欲孽》里的妃嫔,有狠毒的一面,也有柔情的一面;《漫长的季节》里王响,既维护工厂利益,又包庇儿子。这些角色真实得心疼,因为她们我们身边的人。《赴山海》里角色非黑即白,善的极善,恶的极恶。设定简单粗暴,反而觉得虚假。有人说的,武侠剧讲正义终将战胜邪恶,但至少得相信过程的合理性啊。剧情,看一个人从一楼跳到五楼,摔成重伤,他活该,但观众心里也会嘀咕:这么跳法,合理吗?价值观宣传的误区最讽刺的是,国产剧宣扬"重义轻利"的价值观,恰恰是在践行最极致的工具理性。中国人受儒家思想影响深,觉得主角必须重义,于是非黑即白的角色就应运而生。再加上政策要求弘扬正能量,反派必须被刻画成不择手段的反面典型,观众又喜欢善恶分明的故事,于是乎,武侠剧就变成了价值宣传的载体。富兰克林说过,说服人要谈利益,倒不如说谈理性。可很多剧只谈理想,不谈利益,观众看完一头雾水:"这跟现实生活有什么关系?"影视剧是造梦的艺术,但梦也得有人情味啊。我们吃点工业糖精,但不能天天只吃添加剂多的食品。行业理性的反思《战国策》里韩国向秦国求援的故事,使者用唇亡齿寒的道理,秦宣太后却说"我伺奉先王时,他压在我身上,我累;当他把整个身体压在我身上,我却不觉得重,这是因为这样做对我有好处"。这段对话太有现实意义了——使别人也要有利益交换,否则谁会白白卖力。《赴山海》不是一部失败的作品,时代的一个缩影。当我们在江湖故事里寻找现实答案时,发现剧情早已被标准化的配方改造得面目全非。这是观众的错,还是行业的错?或许两者都有吧。参考资料:1. 马克斯·韦伯.《新教伦理与资本主义精神》2. 司马迁.《史记·战国策》3. 弗朗西斯·培根.《论利己》4. 富兰克林.《穷查理宝典》5. 刘慈欣.《三体》《赴山海》前十二集套路化,剧情理想化,缺乏人性刻画

《赴山海》前十二集套路化,剧情理想化,缺乏刻画武侠剧的"标准化配方"最近刷到《赴山海》,第一感觉就是这剧挺像道武侠味的预制菜。国产剧都挺标准化的,主角要么是坚守信念的道德标兵,反派就是不择手段的野心家。这招数用得多了,看多了就容易审美疲劳。《莲花楼》里李莲花守着江湖道义,单孤刀靠算计兄弟情义最后自毁前程;《说英雄是英雄》里王小石一心向善,白愁飞把情义当筹码;《鹤唳华亭》里萧定权是儒家礼法的化身,齐王信奉成王败寇。这些剧里,善恶分明,主角非黑即白,看得人挺爽快,但也挺单薄。《赴山海》里萧秋水和柳随风打赌,一个是正道中人,坚信江湖以义相聚;一个是反派帮主,觉得世人逐利。设定本身没问题,但问题在于角色形象太脸谱化。好的剧要让角色立体起来,可《赴山海》前十二集,人物贴着标签的玩具,看着新鲜,拆开一看,内核挺空洞的。理想化的江湖世界《赴山海》给我一种错觉,在看武侠童话。主角萧秋水一心求侠义,浣花剑派为了他牺牲一切,死多少亲朋好友都无所谓。而反派权力帮。无论多少高手,最终都会被打败。剧情安排,给观众喂了一碗糖水,甜是甜,但没啥营养。我很不理解萧秋水求援的思路。第一集就交代了权力帮和水道朱大天王打得不可开交,浣花剑派去求救,双方有合作的基础啊。萧秋水只谈侠义,不提利益,这就太不接地气了。普通人换位思考,老板只给你谈理想,不给你发工资,你会心甘情愿干活吗?武侠世界也得讲点现实逻辑啊。刻画的缺失《赴山海》一道预制菜,所有的调料都提前配好了,观众只能被动接受。它没给我们人在困境中如何真实地挣扎、和成长。《金枝欲孽》里的妃嫔,有狠毒的一面,也有柔情的一面;《漫长的季节》里王响,既维护工厂利益,又包庇儿子。这些角色真实得心疼,因为她们我们身边的人。《赴山海》里角色非黑即白,善的极善,恶的极恶。设定简单粗暴,反而觉得虚假。有人说的,武侠剧讲正义终将战胜邪恶,但至少得相信过程的合理性啊。剧情,看一个人从一楼跳到五楼,摔成重伤,他活该,但观众心里也会嘀咕:这么跳法,合理吗?价值观宣传的误区最讽刺的是,国产剧宣扬"重义轻利"的价值观,恰恰是在践行最极致的工具理性。中国人受儒家思想影响深,觉得主角必须重义,于是非黑即白的角色就应运而生。再加上政策要求弘扬正能量,反派必须被刻画成不择手段的反面典型,观众又喜欢善恶分明的故事,于是乎,武侠剧就变成了价值宣传的载体。富兰克林说过,说服人要谈利益,倒不如说谈理性。可很多剧只谈理想,不谈利益,观众看完一头雾水:"这跟现实生活有什么关系?"影视剧是造梦的艺术,但梦也得有人情味啊。我们吃点工业糖精,但不能天天只吃添加剂多的食品。行业理性的反思《战国策》里韩国向秦国求援的故事,使者用唇亡齿寒的道理,秦宣太后却说"我伺奉先王时,他压在我身上,我累;当他把整个身体压在我身上,我却不觉得重,这是因为这样做对我有好处"。这段对话太有现实意义了——使别人也要有利益交换,否则谁会白白卖力。《赴山海》不是一部失败的作品,时代的一个缩影。当我们在江湖故事里寻找现实答案时,发现剧情早已被标准化的配方改造得面目全非。这是观众的错,还是行业的错?或许两者都有吧。参考资料:1. 马克斯·韦伯.《新教伦理与资本主义精神》2. 司马迁.《史记·战国策》3. 弗朗西斯·培根.《论利己》4. 富兰克林.《穷查理宝典》5. 刘慈欣.《三体》

《赴山海》前十二集套路化,剧情理想化,缺乏刻画武侠剧的"标准化配方"最近刷到《赴山海》,第一感觉就是这剧挺像道武侠味的预制菜。国产剧都挺标准化的,主角要么是坚守信念的道德标兵,反派就是不择手段的野心家。这招数用得多了,看多了就容易审美疲劳。《莲花楼》里李莲花守着江湖道义,单孤刀靠算计兄弟情义最后自毁前程;《说英雄是英雄》里王小石一心向善,白愁飞把情义当筹码;《鹤唳华亭》里萧定权是儒家礼法的化身,齐王信奉成王败寇。这些剧里,善恶分明,主角非黑即白,看得人挺爽快,但也挺单薄。《赴山海》里萧秋水和柳随风打赌,一个是正道中人,坚信江湖以义相聚;一个是反派帮主,觉得世人逐利。设定本身没问题,但问题在于角色形象太脸谱化。好的剧要让角色立体起来,可《赴山海》前十二集,人物贴着标签的玩具,看着新鲜,拆开一看,内核挺空洞的。理想化的江湖世界《赴山海》给我一种错觉,在看武侠童话。主角萧秋水一心求侠义,浣花剑派为了他牺牲一切,死多少亲朋好友都无所谓。而反派权力帮。无论多少高手,最终都会被打败。剧情安排,给观众喂了一碗糖水,甜是甜,但没啥营养。我很不理解萧秋水求援的思路。第一集就交代了权力帮和水道朱大天王打得不可开交,浣花剑派去求救,双方有合作的基础啊。萧秋水只谈侠义,不提利益,这就太不接地气了。普通人换位思考,老板只给你谈理想,不给你发工资,你会心甘情愿干活吗?武侠世界也得讲点现实逻辑啊。刻画的缺失《赴山海》一道预制菜,所有的调料都提前配好了,观众只能被动接受。它没给我们人在困境中如何真实地挣扎、和成长。《金枝欲孽》里的妃嫔,有狠毒的一面,也有柔情的一面;《漫长的季节》里王响,既维护工厂利益,又包庇儿子。这些角色真实得心疼,因为她们我们身边的人。《赴山海》里角色非黑即白,善的极善,恶的极恶。设定简单粗暴,反而觉得虚假。有人说的,武侠剧讲正义终将战胜邪恶,但至少得相信过程的合理性啊。剧情,看一个人从一楼跳到五楼,摔成重伤,他活该,但观众心里也会嘀咕:这么跳法,合理吗?价值观宣传的误区最讽刺的是,国产剧宣扬"重义轻利"的价值观,恰恰是在践行最极致的工具理性。中国人受儒家思想影响深,觉得主角必须重义,于是非黑即白的角色就应运而生。再加上政策要求弘扬正能量,反派必须被刻画成不择手段的反面典型,观众又喜欢善恶分明的故事,于是乎,武侠剧就变成了价值宣传的载体。富兰克林说过,说服人要谈利益,倒不如说谈理性。可很多剧只谈理想,不谈利益,观众看完一头雾水:"这跟现实生活有什么关系?"影视剧是造梦的艺术,但梦也得有人情味啊。我们吃点工业糖精,但不能天天只吃添加剂多的食品。行业理性的反思《战国策》里韩国向秦国求援的故事,使者用唇亡齿寒的道理,秦宣太后却说"我伺奉先王时,他压在我身上,我累;当他把整个身体压在我身上,我却不觉得重,这是因为这样做对我有好处"。这段对话太有现实意义了——使别人也要有利益交换,否则谁会白白卖力。《赴山海》不是一部失败的作品,时代的一个缩影。当我们在江湖故事里寻找现实答案时,发现剧情早已被标准化的配方改造得面目全非。这是观众的错,还是行业的错?或许两者都有吧。参考资料:1. 马克斯·韦伯.《新教伦理与资本主义精神》2. 司马迁.《史记·战国策》3. 弗朗西斯·培根.《论利己》4. 富兰克林.《穷查理宝典》5. 刘慈欣.《三体》

广告

广告