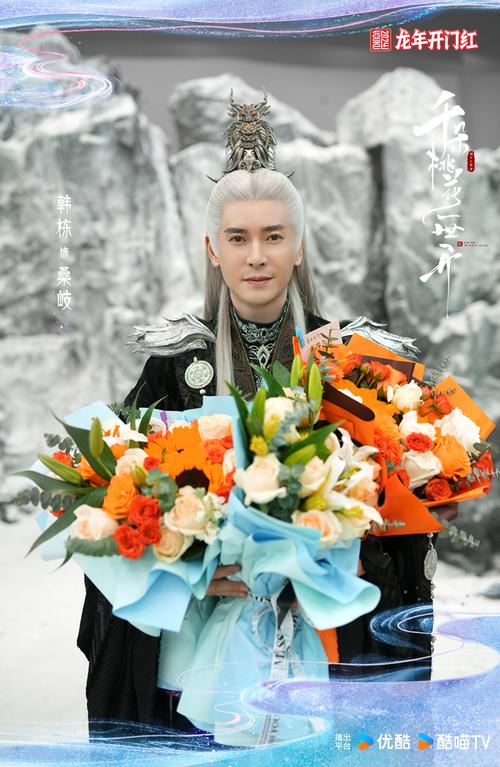

《花少7》的“顺”与“真”:是真实回归还是观众审美疲劳?眼泪背后的真相:张晚意与《花少7》的真实性争议《花儿与少年·同心季》这期节目里,张晚意那个眼含热泪的瞬间,像一根针,瞬间戳破了观众心中对于《花少》系列的某种期待。她哭着说:“这个节目完全没有剧本安排。”这话一出,网上立马炸开了锅。有人感动于这股“真”,觉得这才是《花少》该有的样子;也有人开始怀疑,这眼泪是真的,但所谓的“无剧本”是不是一种精心包装的营销手段?张晚意这声哭泣,与其说是对本季真实性的肯定,不如说更像是对一种理想化状态的怀念——那个充满未知、可能碰撞、甚至有些狼狈却无比真实的旅行状态。温馨有余,张力不足:《花少7》的“平滑”之道这季《花少》,观众确实是被那份久违的温馨给暖到了。开播四周,口碑一片大好,这得归功于节目组在“平滑度”上的极致追求。以前那些让人又好气又好笑的“小插曲”,比如迷路、闹脾气、行李超重,在本季几乎成了绝迹物种。这背后,是节目组下了血本——开播前对嘉宾的“深度沟通”,提前消化掉可能引爆矛盾的导火索;还有导游龚俊这个角色,简直像个生活管家,把当地向导、交通、住宿安排得明明白白,把各种突发状况扼杀在摇篮里。这种“保姆式”的服务,虽然让观众享受到了全程无压力的舒适旅行,但也确实让节目的“戏剧性”大大降低。少了那些意想不到的麻烦和冲突,旅途自然变得平顺,但也失去了《花少》曾经引以为傲的那种在困境中展现人性与情感碰撞的魅力。从“遥不可及”到“触手可及”:旅行体验的同质化隐忧更有观众尖锐地指出,《花少》曾经的核心魅力之一,就是展现那种普通人遥不可及的奢华旅行体验。无论是深入冰岛的极致风光,还是穿梭在印尼的神秘文化,都带着一种强烈的“梦游仙境”感。但本季,节目里的观鲸、浮潜,这些在社交媒体上早已成为年轻人旅行“标配”的项目频频出现,这让不少观众觉得,“哇,这好像我们也可以去啊!”当节目内容从“稀缺”变成了“常见”,那种曾经让人心跳加速的“向往感”自然就削弱了不少。旅行综艺,某种程度上是在构建一个平行世界的体验,如果这个体验变得过于“接地气”,过于“大众化”,那么它作为“综艺”的独特性也就大打折扣了。采访环节的“安全区”:深度思考的缺失除了旅行体验本身的变化,本季《花少》的采访环节也显得有些“中规中矩”。往季里,那些在旅途中积累的情感、矛盾、价值观碰撞,往往能在深夜的访谈中迎来爆发,引发观众深思。但本季的采访,似乎更倾向于让嘉宾们复述白天的感受,或者用一些轻松的自我调侃来化解尴尬,深度探讨明显减少。这种“安全区”的采访策略,虽然避免了争议,但也让节目失去了反思和成长的空间。旅行不仅仅是看风景,更是在与不同的人、不同的文化打交道中,审视自己、认识世界。如果连采访这个本该用来深化主题、引发共鸣的环节都变得浅尝辄止,那整个节目的立意高度自然也就受到了影响。平衡之美:真实与和谐,哪样更能打动你?《花少7》的这种“顺”,是节目组精心策划的结果,是为了规避风险,也是为了迎合部分观众对和谐舒适的期待。但这种过度平滑,真的就是《花少》的未来吗?看着张晚意那真诚的眼泪,再想想自己追《花少》的那些年,是更怀念曾经那些磕磕绊绊、痛并快乐着的真实旅程,还是更欣赏现在这种全程高情商、无矛盾、轻松愉快的旅行体验?或许,理想的旅行综艺,应该在真实与和谐之间找到一个微妙的平衡点。它不该为了追求戏剧效果而刻意制造矛盾,让人感觉虚假;但也绝不能为了追求绝对和谐而回避冲突,失去旅行的本真和人与人之间最真实的情感流动。毕竟,最有价值的旅行收获,往往就藏在不期而遇的困难中,藏在与他人真诚碰撞后自我认知的飞跃里。那么,对于《花少》的未来走向,你有什么想说的?是希望它继续走温情平滑的路子,还是期待它能找回一些过去的“粗糙”与“真实”?或者,你心中完美的旅行综艺应该是啥样?---参考资料1. 《花儿与少年·同心季》相关节目片段及网络讨论(提及张晚意采访内容)2. 观众对《花少7》收视热度与口碑反差的分析3. 对比《五十公里桃花坞》第四季节目模式与评价的评论4. 社交媒体上关于《花少7》旅行项目“同质化”的讨论帖5. 综艺节目制作,特别是真人秀真实性与戏剧性平衡的学术探讨或行业分析

《花少7》的“顺”与“真”:是真实回归还是观众审美疲劳?眼泪背后的真相:张晚意与《花少7》的真实性争议《花儿与少年·同心季》这期节目里,张晚意那个眼含热泪的瞬间,像一根针,瞬间戳破了观众心中对于《花少》系列的某种期待。她哭着说:“这个节目完全没有剧本安排。”这话一出,网上立马炸开了锅。有人感动于这股“真”,觉得这才是《花少》该有的样子;也有人开始怀疑,这眼泪是真的,但所谓的“无剧本”是不是一种精心包装的营销手段?张晚意这声哭泣,与其说是对本季真实性的肯定,不如说更像是对一种理想化状态的怀念——那个充满未知、可能碰撞、甚至有些狼狈却无比真实的旅行状态。温馨有余,张力不足:《花少7》的“平滑”之道这季《花少》,观众确实是被那份久违的温馨给暖到了。开播四周,口碑一片大好,这得归功于节目组在“平滑度”上的极致追求。以前那些让人又好气又好笑的“小插曲”,比如迷路、闹脾气、行李超重,在本季几乎成了绝迹物种。这背后,是节目组下了血本——开播前对嘉宾的“深度沟通”,提前消化掉可能引爆矛盾的导火索;还有导游龚俊这个角色,简直像个生活管家,把当地向导、交通、住宿安排得明明白白,把各种突发状况扼杀在摇篮里。这种“保姆式”的服务,虽然让观众享受到了全程无压力的舒适旅行,但也确实让节目的“戏剧性”大大降低。少了那些意想不到的麻烦和冲突,旅途自然变得平顺,但也失去了《花少》曾经引以为傲的那种在困境中展现人性与情感碰撞的魅力。从“遥不可及”到“触手可及”:旅行体验的同质化隐忧更有观众尖锐地指出,《花少》曾经的核心魅力之一,就是展现那种普通人遥不可及的奢华旅行体验。无论是深入冰岛的极致风光,还是穿梭在印尼的神秘文化,都带着一种强烈的“梦游仙境”感。但本季,节目里的观鲸、浮潜,这些在社交媒体上早已成为年轻人旅行“标配”的项目频频出现,这让不少观众觉得,“哇,这好像我们也可以去啊!”当节目内容从“稀缺”变成了“常见”,那种曾经让人心跳加速的“向往感”自然就削弱了不少。旅行综艺,某种程度上是在构建一个平行世界的体验,如果这个体验变得过于“接地气”,过于“大众化”,那么它作为“综艺”的独特性也就大打折扣了。采访环节的“安全区”:深度思考的缺失除了旅行体验本身的变化,本季《花少》的采访环节也显得有些“中规中矩”。往季里,那些在旅途中积累的情感、矛盾、价值观碰撞,往往能在深夜的访谈中迎来爆发,引发观众深思。但本季的采访,似乎更倾向于让嘉宾们复述白天的感受,或者用一些轻松的自我调侃来化解尴尬,深度探讨明显减少。这种“安全区”的采访策略,虽然避免了争议,但也让节目失去了反思和成长的空间。旅行不仅仅是看风景,更是在与不同的人、不同的文化打交道中,审视自己、认识世界。如果连采访这个本该用来深化主题、引发共鸣的环节都变得浅尝辄止,那整个节目的立意高度自然也就受到了影响。平衡之美:真实与和谐,哪样更能打动你?《花少7》的这种“顺”,是节目组精心策划的结果,是为了规避风险,也是为了迎合部分观众对和谐舒适的期待。但这种过度平滑,真的就是《花少》的未来吗?看着张晚意那真诚的眼泪,再想想自己追《花少》的那些年,是更怀念曾经那些磕磕绊绊、痛并快乐着的真实旅程,还是更欣赏现在这种全程高情商、无矛盾、轻松愉快的旅行体验?或许,理想的旅行综艺,应该在真实与和谐之间找到一个微妙的平衡点。它不该为了追求戏剧效果而刻意制造矛盾,让人感觉虚假;但也绝不能为了追求绝对和谐而回避冲突,失去旅行的本真和人与人之间最真实的情感流动。毕竟,最有价值的旅行收获,往往就藏在不期而遇的困难中,藏在与他人真诚碰撞后自我认知的飞跃里。那么,对于《花少》的未来走向,你有什么想说的?是希望它继续走温情平滑的路子,还是期待它能找回一些过去的“粗糙”与“真实”?或者,你心中完美的旅行综艺应该是啥样?---参考资料1. 《花儿与少年·同心季》相关节目片段及网络讨论(提及张晚意采访内容)2. 观众对《花少7》收视热度与口碑反差的分析3. 对比《五十公里桃花坞》第四季节目模式与评价的评论4. 社交媒体上关于《花少7》旅行项目“同质化”的讨论帖5. 综艺节目制作,特别是真人秀真实性与戏剧性平衡的学术探讨或行业分析《花少7》太顺没意外?张晚意哭诉真实感下降,观众看腻?

《花少7》的“顺”与“真”:是真实回归还是观众审美疲劳?眼泪背后的真相:张晚意与《花少7》的真实性争议《花儿与少年·同心季》这期节目里,张晚意那个眼含热泪的瞬间,像一根针,瞬间戳破了观众心中对于《花少》系列的某种期待。她哭着说:“这个节目完全没有剧本安排。”这话一出,网上立马炸开了锅。有人感动于这股“真”,觉得这才是《花少》该有的样子;也有人开始怀疑,这眼泪是真的,但所谓的“无剧本”是不是一种精心包装的营销手段?张晚意这声哭泣,与其说是对本季真实性的肯定,不如说更像是对一种理想化状态的怀念——那个充满未知、可能碰撞、甚至有些狼狈却无比真实的旅行状态。温馨有余,张力不足:《花少7》的“平滑”之道这季《花少》,观众确实是被那份久违的温馨给暖到了。开播四周,口碑一片大好,这得归功于节目组在“平滑度”上的极致追求。以前那些让人又好气又好笑的“小插曲”,比如迷路、闹脾气、行李超重,在本季几乎成了绝迹物种。这背后,是节目组下了血本——开播前对嘉宾的“深度沟通”,提前消化掉可能引爆矛盾的导火索;还有导游龚俊这个角色,简直像个生活管家,把当地向导、交通、住宿安排得明明白白,把各种突发状况扼杀在摇篮里。这种“保姆式”的服务,虽然让观众享受到了全程无压力的舒适旅行,但也确实让节目的“戏剧性”大大降低。少了那些意想不到的麻烦和冲突,旅途自然变得平顺,但也失去了《花少》曾经引以为傲的那种在困境中展现人性与情感碰撞的魅力。从“遥不可及”到“触手可及”:旅行体验的同质化隐忧更有观众尖锐地指出,《花少》曾经的核心魅力之一,就是展现那种普通人遥不可及的奢华旅行体验。无论是深入冰岛的极致风光,还是穿梭在印尼的神秘文化,都带着一种强烈的“梦游仙境”感。但本季,节目里的观鲸、浮潜,这些在社交媒体上早已成为年轻人旅行“标配”的项目频频出现,这让不少观众觉得,“哇,这好像我们也可以去啊!”当节目内容从“稀缺”变成了“常见”,那种曾经让人心跳加速的“向往感”自然就削弱了不少。旅行综艺,某种程度上是在构建一个平行世界的体验,如果这个体验变得过于“接地气”,过于“大众化”,那么它作为“综艺”的独特性也就大打折扣了。采访环节的“安全区”:深度思考的缺失除了旅行体验本身的变化,本季《花少》的采访环节也显得有些“中规中矩”。往季里,那些在旅途中积累的情感、矛盾、价值观碰撞,往往能在深夜的访谈中迎来爆发,引发观众深思。但本季的采访,似乎更倾向于让嘉宾们复述白天的感受,或者用一些轻松的自我调侃来化解尴尬,深度探讨明显减少。这种“安全区”的采访策略,虽然避免了争议,但也让节目失去了反思和成长的空间。旅行不仅仅是看风景,更是在与不同的人、不同的文化打交道中,审视自己、认识世界。如果连采访这个本该用来深化主题、引发共鸣的环节都变得浅尝辄止,那整个节目的立意高度自然也就受到了影响。平衡之美:真实与和谐,哪样更能打动你?《花少7》的这种“顺”,是节目组精心策划的结果,是为了规避风险,也是为了迎合部分观众对和谐舒适的期待。但这种过度平滑,真的就是《花少》的未来吗?看着张晚意那真诚的眼泪,再想想自己追《花少》的那些年,是更怀念曾经那些磕磕绊绊、痛并快乐着的真实旅程,还是更欣赏现在这种全程高情商、无矛盾、轻松愉快的旅行体验?或许,理想的旅行综艺,应该在真实与和谐之间找到一个微妙的平衡点。它不该为了追求戏剧效果而刻意制造矛盾,让人感觉虚假;但也绝不能为了追求绝对和谐而回避冲突,失去旅行的本真和人与人之间最真实的情感流动。毕竟,最有价值的旅行收获,往往就藏在不期而遇的困难中,藏在与他人真诚碰撞后自我认知的飞跃里。那么,对于《花少》的未来走向,你有什么想说的?是希望它继续走温情平滑的路子,还是期待它能找回一些过去的“粗糙”与“真实”?或者,你心中完美的旅行综艺应该是啥样?---参考资料1. 《花儿与少年·同心季》相关节目片段及网络讨论(提及张晚意采访内容)2. 观众对《花少7》收视热度与口碑反差的分析3. 对比《五十公里桃花坞》第四季节目模式与评价的评论4. 社交媒体上关于《花少7》旅行项目“同质化”的讨论帖5. 综艺节目制作,特别是真人秀真实性与戏剧性平衡的学术探讨或行业分析

《花少7》的“顺”与“真”:是真实回归还是观众审美疲劳?眼泪背后的真相:张晚意与《花少7》的真实性争议《花儿与少年·同心季》这期节目里,张晚意那个眼含热泪的瞬间,像一根针,瞬间戳破了观众心中对于《花少》系列的某种期待。她哭着说:“这个节目完全没有剧本安排。”这话一出,网上立马炸开了锅。有人感动于这股“真”,觉得这才是《花少》该有的样子;也有人开始怀疑,这眼泪是真的,但所谓的“无剧本”是不是一种精心包装的营销手段?张晚意这声哭泣,与其说是对本季真实性的肯定,不如说更像是对一种理想化状态的怀念——那个充满未知、可能碰撞、甚至有些狼狈却无比真实的旅行状态。温馨有余,张力不足:《花少7》的“平滑”之道这季《花少》,观众确实是被那份久违的温馨给暖到了。开播四周,口碑一片大好,这得归功于节目组在“平滑度”上的极致追求。以前那些让人又好气又好笑的“小插曲”,比如迷路、闹脾气、行李超重,在本季几乎成了绝迹物种。这背后,是节目组下了血本——开播前对嘉宾的“深度沟通”,提前消化掉可能引爆矛盾的导火索;还有导游龚俊这个角色,简直像个生活管家,把当地向导、交通、住宿安排得明明白白,把各种突发状况扼杀在摇篮里。这种“保姆式”的服务,虽然让观众享受到了全程无压力的舒适旅行,但也确实让节目的“戏剧性”大大降低。少了那些意想不到的麻烦和冲突,旅途自然变得平顺,但也失去了《花少》曾经引以为傲的那种在困境中展现人性与情感碰撞的魅力。从“遥不可及”到“触手可及”:旅行体验的同质化隐忧更有观众尖锐地指出,《花少》曾经的核心魅力之一,就是展现那种普通人遥不可及的奢华旅行体验。无论是深入冰岛的极致风光,还是穿梭在印尼的神秘文化,都带着一种强烈的“梦游仙境”感。但本季,节目里的观鲸、浮潜,这些在社交媒体上早已成为年轻人旅行“标配”的项目频频出现,这让不少观众觉得,“哇,这好像我们也可以去啊!”当节目内容从“稀缺”变成了“常见”,那种曾经让人心跳加速的“向往感”自然就削弱了不少。旅行综艺,某种程度上是在构建一个平行世界的体验,如果这个体验变得过于“接地气”,过于“大众化”,那么它作为“综艺”的独特性也就大打折扣了。采访环节的“安全区”:深度思考的缺失除了旅行体验本身的变化,本季《花少》的采访环节也显得有些“中规中矩”。往季里,那些在旅途中积累的情感、矛盾、价值观碰撞,往往能在深夜的访谈中迎来爆发,引发观众深思。但本季的采访,似乎更倾向于让嘉宾们复述白天的感受,或者用一些轻松的自我调侃来化解尴尬,深度探讨明显减少。这种“安全区”的采访策略,虽然避免了争议,但也让节目失去了反思和成长的空间。旅行不仅仅是看风景,更是在与不同的人、不同的文化打交道中,审视自己、认识世界。如果连采访这个本该用来深化主题、引发共鸣的环节都变得浅尝辄止,那整个节目的立意高度自然也就受到了影响。平衡之美:真实与和谐,哪样更能打动你?《花少7》的这种“顺”,是节目组精心策划的结果,是为了规避风险,也是为了迎合部分观众对和谐舒适的期待。但这种过度平滑,真的就是《花少》的未来吗?看着张晚意那真诚的眼泪,再想想自己追《花少》的那些年,是更怀念曾经那些磕磕绊绊、痛并快乐着的真实旅程,还是更欣赏现在这种全程高情商、无矛盾、轻松愉快的旅行体验?或许,理想的旅行综艺,应该在真实与和谐之间找到一个微妙的平衡点。它不该为了追求戏剧效果而刻意制造矛盾,让人感觉虚假;但也绝不能为了追求绝对和谐而回避冲突,失去旅行的本真和人与人之间最真实的情感流动。毕竟,最有价值的旅行收获,往往就藏在不期而遇的困难中,藏在与他人真诚碰撞后自我认知的飞跃里。那么,对于《花少》的未来走向,你有什么想说的?是希望它继续走温情平滑的路子,还是期待它能找回一些过去的“粗糙”与“真实”?或者,你心中完美的旅行综艺应该是啥样?---参考资料1. 《花儿与少年·同心季》相关节目片段及网络讨论(提及张晚意采访内容)2. 观众对《花少7》收视热度与口碑反差的分析3. 对比《五十公里桃花坞》第四季节目模式与评价的评论4. 社交媒体上关于《花少7》旅行项目“同质化”的讨论帖5. 综艺节目制作,特别是真人秀真实性与戏剧性平衡的学术探讨或行业分析

广告

广告