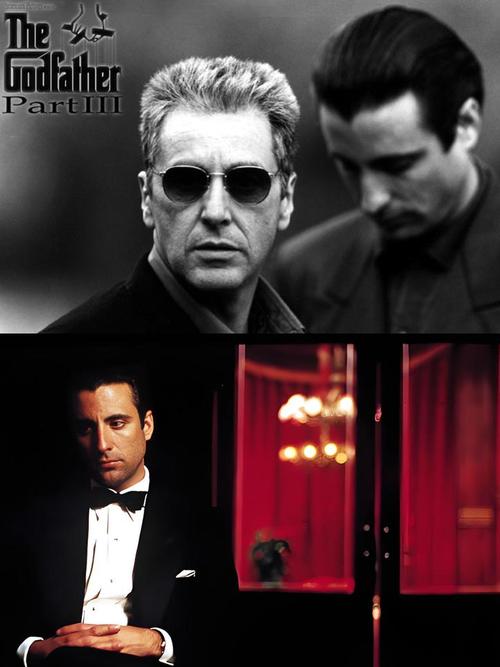

《教父》拍摄秘辛:摄影车太显眼,戈登·威利斯分享拍摄技巧车轮上的电影工坊《教父》不仅是黑帮片的巅峰之作,更是电影制作工艺的一次革命。1972年,这部在纽约、西西里、好莱坞和拉斯维加斯拍摄的史诗级作品,首次引入了新型Mark VI Cinemobile摄影车。这辆被誉为"车轮上的工作室"的庞然大物,最初在派拉蒙的要求下涂上了醒目的"教父"字样,没想到这反而成了吸引路人的"招牌"。为了减少干扰,剧组不得不反复涂覆这些标识,这倒是阴差阳错地为影片增添了一丝传奇色彩。戈登·威利斯作为摄影指导,不仅要在视觉上构建那个年代的故事,还要在技术上不断创新,而摄影车就是他实现这些想法的重要工具。观察与还原的艺术威利斯在《教父》中的摄影理念核心在于"观察"。他强调:"观察你正在看到的东西,不要走进一个情境,试图摆布它。"这种看似简单的哲学,实则是电影语言的精髓。在《教父》的拍摄中,威利斯摒弃了当时追求极致影像质量的潮流,反而刻意降低影像质量,创造出一种褪色的、类似旧报纸的效果。"很多摄影师都在努力提高影像的质量,但拍这部电影时,我却在努力降低它。"这种反常规的做法,恰恰成就了影片独特的视觉风格。他使用的伊士曼彩色底片曝光方式也颇具匠心,以ASA 200的感光度曝光,实验室再降一级处理,创造出一种半级曝光不足的效果,使影像更加透明通透。色彩与氛围的构建《教父》的视觉风格并非一成不变。威利斯根据故事场景的不同,精心设计了不同的色彩方案。纽约场景采用褐色调,带有支离破碎的感觉,仿佛一个衰弱的西西里;而好莱坞场景则转向更明亮清晰的加州风格,形成鲜明对比。西西里部分更是别出心裁,使用深巧克力褐色滤镜拍摄室外戏,室内则采用较浅的巧克力色凝胶滤镜,营造出温暖舒适的氛围。"西西里的段落应该丰富多彩、偏褐色——有一种奶油的质感。"这种对色彩的精准控制,不仅展现了地域特色,更深化了影片的情感表达。他甚至要求特艺七彩公司尝试多种染印和翻印方式,最终选择了最符合影片整体感觉的方案。摄影车的革命性意义Mark VI Cinemobile摄影车的首次亮相,不仅为《教父》的拍摄提供了强大的技术支持,也预示着电影制作工艺的变革。威利斯对这种设备的评价极高:"我在摄影车上装的火力,比大多数普通电影塞在8到10辆卡车上的火力还要多。"摄影车的空间设计非常合理,可以放置各种类型的灯光和其他设备,大大提高了拍摄效率。更值得一提的是,摄影车两侧可以随时装卸器材,无需拆卸整个车的内容,极大地简化了拍摄流程。福阿得·赛德作为摄影车的设计者,非常善于倾听摄影师的需求,不断改进设备,为电影行业现代化做出了重要贡献。技术选择背后的哲学威利斯的技术选择始终服务于他的艺术理念。他之所以选择曝光不足的底片,是因为这种效果更符合影片的整体感觉。"胶片变得更加透明,你可以看到色彩是透亮的,而不是仅仅粘在银幕上。"他甚至故意限制实验室的调整空间,以确保最终效果符合他的设想。"我不喜欢让实验室有印来印去的灵活性,因为迟早会有人,在某个地方决定胶片应该这样或那样,他会把所有东西抹平。"这种对技术细节的精确控制,体现了一位优秀摄影师的专业素养。他强调:"我总是为场景中的某些特定的东西进行曝光——总是这样——而场景中的其他一切都与我要曝光的东西有关。"这种对曝光的精准把握,正是他能够创造出独特视觉风格的重要原因。影像是电影的语言,技术是影像的载体。戈登·威利斯在《教父》中的摄影实践,不仅展现了电影制作的工艺美学,更揭示了技术与艺术相互成就的关系。当我们在大银幕上欣赏《教父》那经典的黑白画面时,是否想过这些影像背后所蕴含的技术智慧?或许,这正是经典作品经久不衰的重要原因——它们不仅是故事的艺术,更是技术的艺术。那么,在你看来,是什么让《教父》的视觉风格如此独特和难忘?是色彩处理、光影运用,还是摄影机的运动方式?欢迎分享你的看法!

《教父》拍摄秘辛:摄影车太显眼,戈登·威利斯分享拍摄技巧车轮上的电影工坊《教父》不仅是黑帮片的巅峰之作,更是电影制作工艺的一次革命。1972年,这部在纽约、西西里、好莱坞和拉斯维加斯拍摄的史诗级作品,首次引入了新型Mark VI Cinemobile摄影车。这辆被誉为"车轮上的工作室"的庞然大物,最初在派拉蒙的要求下涂上了醒目的"教父"字样,没想到这反而成了吸引路人的"招牌"。为了减少干扰,剧组不得不反复涂覆这些标识,这倒是阴差阳错地为影片增添了一丝传奇色彩。戈登·威利斯作为摄影指导,不仅要在视觉上构建那个年代的故事,还要在技术上不断创新,而摄影车就是他实现这些想法的重要工具。观察与还原的艺术威利斯在《教父》中的摄影理念核心在于"观察"。他强调:"观察你正在看到的东西,不要走进一个情境,试图摆布它。"这种看似简单的哲学,实则是电影语言的精髓。在《教父》的拍摄中,威利斯摒弃了当时追求极致影像质量的潮流,反而刻意降低影像质量,创造出一种褪色的、类似旧报纸的效果。"很多摄影师都在努力提高影像的质量,但拍这部电影时,我却在努力降低它。"这种反常规的做法,恰恰成就了影片独特的视觉风格。他使用的伊士曼彩色底片曝光方式也颇具匠心,以ASA 200的感光度曝光,实验室再降一级处理,创造出一种半级曝光不足的效果,使影像更加透明通透。色彩与氛围的构建《教父》的视觉风格并非一成不变。威利斯根据故事场景的不同,精心设计了不同的色彩方案。纽约场景采用褐色调,带有支离破碎的感觉,仿佛一个衰弱的西西里;而好莱坞场景则转向更明亮清晰的加州风格,形成鲜明对比。西西里部分更是别出心裁,使用深巧克力褐色滤镜拍摄室外戏,室内则采用较浅的巧克力色凝胶滤镜,营造出温暖舒适的氛围。"西西里的段落应该丰富多彩、偏褐色——有一种奶油的质感。"这种对色彩的精准控制,不仅展现了地域特色,更深化了影片的情感表达。他甚至要求特艺七彩公司尝试多种染印和翻印方式,最终选择了最符合影片整体感觉的方案。摄影车的革命性意义Mark VI Cinemobile摄影车的首次亮相,不仅为《教父》的拍摄提供了强大的技术支持,也预示着电影制作工艺的变革。威利斯对这种设备的评价极高:"我在摄影车上装的火力,比大多数普通电影塞在8到10辆卡车上的火力还要多。"摄影车的空间设计非常合理,可以放置各种类型的灯光和其他设备,大大提高了拍摄效率。更值得一提的是,摄影车两侧可以随时装卸器材,无需拆卸整个车的内容,极大地简化了拍摄流程。福阿得·赛德作为摄影车的设计者,非常善于倾听摄影师的需求,不断改进设备,为电影行业现代化做出了重要贡献。技术选择背后的哲学威利斯的技术选择始终服务于他的艺术理念。他之所以选择曝光不足的底片,是因为这种效果更符合影片的整体感觉。"胶片变得更加透明,你可以看到色彩是透亮的,而不是仅仅粘在银幕上。"他甚至故意限制实验室的调整空间,以确保最终效果符合他的设想。"我不喜欢让实验室有印来印去的灵活性,因为迟早会有人,在某个地方决定胶片应该这样或那样,他会把所有东西抹平。"这种对技术细节的精确控制,体现了一位优秀摄影师的专业素养。他强调:"我总是为场景中的某些特定的东西进行曝光——总是这样——而场景中的其他一切都与我要曝光的东西有关。"这种对曝光的精准把握,正是他能够创造出独特视觉风格的重要原因。影像是电影的语言,技术是影像的载体。戈登·威利斯在《教父》中的摄影实践,不仅展现了电影制作的工艺美学,更揭示了技术与艺术相互成就的关系。当我们在大银幕上欣赏《教父》那经典的黑白画面时,是否想过这些影像背后所蕴含的技术智慧?或许,这正是经典作品经久不衰的重要原因——它们不仅是故事的艺术,更是技术的艺术。那么,在你看来,是什么让《教父》的视觉风格如此独特和难忘?是色彩处理、光影运用,还是摄影机的运动方式?欢迎分享你的看法!《教父》拍摄秘辛 摄影车太显眼,戈登·威利斯分享拍摄技巧

《教父》拍摄秘辛:摄影车太显眼,戈登·威利斯分享拍摄技巧车轮上的电影工坊《教父》不仅是黑帮片的巅峰之作,更是电影制作工艺的一次革命。1972年,这部在纽约、西西里、好莱坞和拉斯维加斯拍摄的史诗级作品,首次引入了新型Mark VI Cinemobile摄影车。这辆被誉为"车轮上的工作室"的庞然大物,最初在派拉蒙的要求下涂上了醒目的"教父"字样,没想到这反而成了吸引路人的"招牌"。为了减少干扰,剧组不得不反复涂覆这些标识,这倒是阴差阳错地为影片增添了一丝传奇色彩。戈登·威利斯作为摄影指导,不仅要在视觉上构建那个年代的故事,还要在技术上不断创新,而摄影车就是他实现这些想法的重要工具。观察与还原的艺术威利斯在《教父》中的摄影理念核心在于"观察"。他强调:"观察你正在看到的东西,不要走进一个情境,试图摆布它。"这种看似简单的哲学,实则是电影语言的精髓。在《教父》的拍摄中,威利斯摒弃了当时追求极致影像质量的潮流,反而刻意降低影像质量,创造出一种褪色的、类似旧报纸的效果。"很多摄影师都在努力提高影像的质量,但拍这部电影时,我却在努力降低它。"这种反常规的做法,恰恰成就了影片独特的视觉风格。他使用的伊士曼彩色底片曝光方式也颇具匠心,以ASA 200的感光度曝光,实验室再降一级处理,创造出一种半级曝光不足的效果,使影像更加透明通透。色彩与氛围的构建《教父》的视觉风格并非一成不变。威利斯根据故事场景的不同,精心设计了不同的色彩方案。纽约场景采用褐色调,带有支离破碎的感觉,仿佛一个衰弱的西西里;而好莱坞场景则转向更明亮清晰的加州风格,形成鲜明对比。西西里部分更是别出心裁,使用深巧克力褐色滤镜拍摄室外戏,室内则采用较浅的巧克力色凝胶滤镜,营造出温暖舒适的氛围。"西西里的段落应该丰富多彩、偏褐色——有一种奶油的质感。"这种对色彩的精准控制,不仅展现了地域特色,更深化了影片的情感表达。他甚至要求特艺七彩公司尝试多种染印和翻印方式,最终选择了最符合影片整体感觉的方案。摄影车的革命性意义Mark VI Cinemobile摄影车的首次亮相,不仅为《教父》的拍摄提供了强大的技术支持,也预示着电影制作工艺的变革。威利斯对这种设备的评价极高:"我在摄影车上装的火力,比大多数普通电影塞在8到10辆卡车上的火力还要多。"摄影车的空间设计非常合理,可以放置各种类型的灯光和其他设备,大大提高了拍摄效率。更值得一提的是,摄影车两侧可以随时装卸器材,无需拆卸整个车的内容,极大地简化了拍摄流程。福阿得·赛德作为摄影车的设计者,非常善于倾听摄影师的需求,不断改进设备,为电影行业现代化做出了重要贡献。技术选择背后的哲学威利斯的技术选择始终服务于他的艺术理念。他之所以选择曝光不足的底片,是因为这种效果更符合影片的整体感觉。"胶片变得更加透明,你可以看到色彩是透亮的,而不是仅仅粘在银幕上。"他甚至故意限制实验室的调整空间,以确保最终效果符合他的设想。"我不喜欢让实验室有印来印去的灵活性,因为迟早会有人,在某个地方决定胶片应该这样或那样,他会把所有东西抹平。"这种对技术细节的精确控制,体现了一位优秀摄影师的专业素养。他强调:"我总是为场景中的某些特定的东西进行曝光——总是这样——而场景中的其他一切都与我要曝光的东西有关。"这种对曝光的精准把握,正是他能够创造出独特视觉风格的重要原因。影像是电影的语言,技术是影像的载体。戈登·威利斯在《教父》中的摄影实践,不仅展现了电影制作的工艺美学,更揭示了技术与艺术相互成就的关系。当我们在大银幕上欣赏《教父》那经典的黑白画面时,是否想过这些影像背后所蕴含的技术智慧?或许,这正是经典作品经久不衰的重要原因——它们不仅是故事的艺术,更是技术的艺术。那么,在你看来,是什么让《教父》的视觉风格如此独特和难忘?是色彩处理、光影运用,还是摄影机的运动方式?欢迎分享你的看法!

《教父》拍摄秘辛:摄影车太显眼,戈登·威利斯分享拍摄技巧车轮上的电影工坊《教父》不仅是黑帮片的巅峰之作,更是电影制作工艺的一次革命。1972年,这部在纽约、西西里、好莱坞和拉斯维加斯拍摄的史诗级作品,首次引入了新型Mark VI Cinemobile摄影车。这辆被誉为"车轮上的工作室"的庞然大物,最初在派拉蒙的要求下涂上了醒目的"教父"字样,没想到这反而成了吸引路人的"招牌"。为了减少干扰,剧组不得不反复涂覆这些标识,这倒是阴差阳错地为影片增添了一丝传奇色彩。戈登·威利斯作为摄影指导,不仅要在视觉上构建那个年代的故事,还要在技术上不断创新,而摄影车就是他实现这些想法的重要工具。观察与还原的艺术威利斯在《教父》中的摄影理念核心在于"观察"。他强调:"观察你正在看到的东西,不要走进一个情境,试图摆布它。"这种看似简单的哲学,实则是电影语言的精髓。在《教父》的拍摄中,威利斯摒弃了当时追求极致影像质量的潮流,反而刻意降低影像质量,创造出一种褪色的、类似旧报纸的效果。"很多摄影师都在努力提高影像的质量,但拍这部电影时,我却在努力降低它。"这种反常规的做法,恰恰成就了影片独特的视觉风格。他使用的伊士曼彩色底片曝光方式也颇具匠心,以ASA 200的感光度曝光,实验室再降一级处理,创造出一种半级曝光不足的效果,使影像更加透明通透。色彩与氛围的构建《教父》的视觉风格并非一成不变。威利斯根据故事场景的不同,精心设计了不同的色彩方案。纽约场景采用褐色调,带有支离破碎的感觉,仿佛一个衰弱的西西里;而好莱坞场景则转向更明亮清晰的加州风格,形成鲜明对比。西西里部分更是别出心裁,使用深巧克力褐色滤镜拍摄室外戏,室内则采用较浅的巧克力色凝胶滤镜,营造出温暖舒适的氛围。"西西里的段落应该丰富多彩、偏褐色——有一种奶油的质感。"这种对色彩的精准控制,不仅展现了地域特色,更深化了影片的情感表达。他甚至要求特艺七彩公司尝试多种染印和翻印方式,最终选择了最符合影片整体感觉的方案。摄影车的革命性意义Mark VI Cinemobile摄影车的首次亮相,不仅为《教父》的拍摄提供了强大的技术支持,也预示着电影制作工艺的变革。威利斯对这种设备的评价极高:"我在摄影车上装的火力,比大多数普通电影塞在8到10辆卡车上的火力还要多。"摄影车的空间设计非常合理,可以放置各种类型的灯光和其他设备,大大提高了拍摄效率。更值得一提的是,摄影车两侧可以随时装卸器材,无需拆卸整个车的内容,极大地简化了拍摄流程。福阿得·赛德作为摄影车的设计者,非常善于倾听摄影师的需求,不断改进设备,为电影行业现代化做出了重要贡献。技术选择背后的哲学威利斯的技术选择始终服务于他的艺术理念。他之所以选择曝光不足的底片,是因为这种效果更符合影片的整体感觉。"胶片变得更加透明,你可以看到色彩是透亮的,而不是仅仅粘在银幕上。"他甚至故意限制实验室的调整空间,以确保最终效果符合他的设想。"我不喜欢让实验室有印来印去的灵活性,因为迟早会有人,在某个地方决定胶片应该这样或那样,他会把所有东西抹平。"这种对技术细节的精确控制,体现了一位优秀摄影师的专业素养。他强调:"我总是为场景中的某些特定的东西进行曝光——总是这样——而场景中的其他一切都与我要曝光的东西有关。"这种对曝光的精准把握,正是他能够创造出独特视觉风格的重要原因。影像是电影的语言,技术是影像的载体。戈登·威利斯在《教父》中的摄影实践,不仅展现了电影制作的工艺美学,更揭示了技术与艺术相互成就的关系。当我们在大银幕上欣赏《教父》那经典的黑白画面时,是否想过这些影像背后所蕴含的技术智慧?或许,这正是经典作品经久不衰的重要原因——它们不仅是故事的艺术,更是技术的艺术。那么,在你看来,是什么让《教父》的视觉风格如此独特和难忘?是色彩处理、光影运用,还是摄影机的运动方式?欢迎分享你的看法!

广告

广告