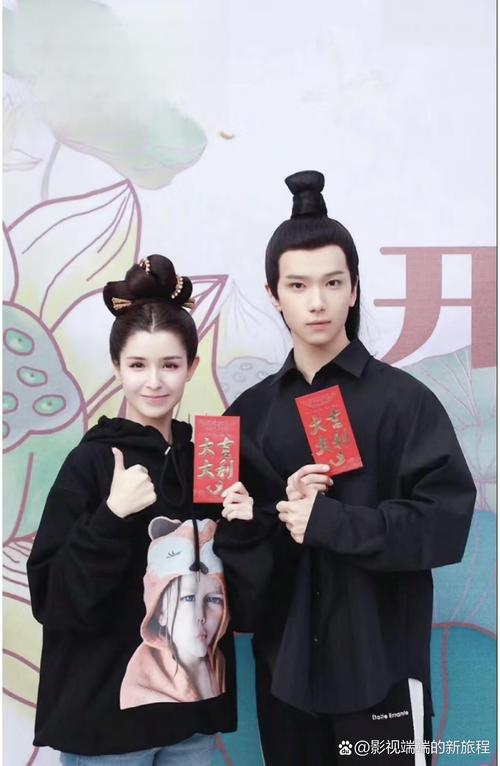

化外之医颠覆传统医疗剧,以台剧新高度引发热议。这部作品聚焦外劳群体,展现医生打破规则的真实社会反应,尺度放宽,画面冲击力强。男女主角均为灰色角色,打破大女主传统叙事,剧情紧凑,技巧暗藏巧思。聚焦外劳问题,还原苦情现实,拒绝过度煽情,引发观众思考。这部“禁忌医疗”剧作,究竟如何征服观众,引人入胜。 突破医疗剧框架,《化外之医》:外劳视角下的禁忌叙事文 | 安青在医疗题材剧中,《化外之医》以其独特的视角和深刻的主题,成功吸引了观众的目光,口碑评分高达8.0分,成为了一部不可多得的佳作。这部台剧不仅展现了医疗行业的灰色地带,更以外劳群体的视角,揭示了社会现实的残酷与复杂。颠覆传统,塑造“灰色”角色《化外之医》跳脱了传统医疗剧的框架,没有将焦点放在医者救死扶伤的伟大,也没有深入探讨医患矛盾。相反,它以外劳群体为切入点,展现了医生群体的真实面貌:有人冷漠,有人理性,有人则处于灰色地带。男主角,一位越南医生,因母亲在台湾遭遇火灾而陷入困境。为了支付高昂的医疗费用,他不得不成为黑医生,处理一些见不得光的伤患。女主角,一位本地医生,同样在行医过程中展现出人性的复杂。这种复杂型的灰色角色,使得《化外之医》在塑造人物上具有极高的吸引力。电影质感,专注讲故事《化外之医》在叙事上,摒弃了快节奏和金句制造,而是将重心放在故事本身。剧中一场戏,通过流畅的画面呈现和演员精准的情绪表达,将观众带入了一个充满压迫感的情境。这种电影级的质感,正是导演认真讲故事的体现。聚焦外劳,还原苦情现实《化外之医》将视角对准医疗行业,同时揭开了台湾社会外劳问题的真实面。外劳群体在台工作,却面临着生活得不到保障、被剥削、难以维权等问题。剧中通过男主角和女主角的视角,展现了社会对外劳的冷漠和歧视。这部作品没有过度煽情,而是通过细腻的描写,让观众深刻感受到外劳群体的苦难。在《化外之医》中,个体的改变与共情,成为带动社会群体转变的开端。《化外之医》以其独特的视角、深刻的主题和精湛的技艺,成功征服了观众。它不仅是一部优秀的医疗剧,更是一部具有社会意义的作品。在观看这部作品的过程中,观众不仅能够感受到医疗行业的真实面貌,还能对台湾社会的外劳问题有所思考。

突破医疗剧框架,《化外之医》:外劳视角下的禁忌叙事文 | 安青在医疗题材剧中,《化外之医》以其独特的视角和深刻的主题,成功吸引了观众的目光,口碑评分高达8.0分,成为了一部不可多得的佳作。这部台剧不仅展现了医疗行业的灰色地带,更以外劳群体的视角,揭示了社会现实的残酷与复杂。颠覆传统,塑造“灰色”角色《化外之医》跳脱了传统医疗剧的框架,没有将焦点放在医者救死扶伤的伟大,也没有深入探讨医患矛盾。相反,它以外劳群体为切入点,展现了医生群体的真实面貌:有人冷漠,有人理性,有人则处于灰色地带。男主角,一位越南医生,因母亲在台湾遭遇火灾而陷入困境。为了支付高昂的医疗费用,他不得不成为黑医生,处理一些见不得光的伤患。女主角,一位本地医生,同样在行医过程中展现出人性的复杂。这种复杂型的灰色角色,使得《化外之医》在塑造人物上具有极高的吸引力。电影质感,专注讲故事《化外之医》在叙事上,摒弃了快节奏和金句制造,而是将重心放在故事本身。剧中一场戏,通过流畅的画面呈现和演员精准的情绪表达,将观众带入了一个充满压迫感的情境。这种电影级的质感,正是导演认真讲故事的体现。聚焦外劳,还原苦情现实《化外之医》将视角对准医疗行业,同时揭开了台湾社会外劳问题的真实面。外劳群体在台工作,却面临着生活得不到保障、被剥削、难以维权等问题。剧中通过男主角和女主角的视角,展现了社会对外劳的冷漠和歧视。这部作品没有过度煽情,而是通过细腻的描写,让观众深刻感受到外劳群体的苦难。在《化外之医》中,个体的改变与共情,成为带动社会群体转变的开端。《化外之医》以其独特的视角、深刻的主题和精湛的技艺,成功征服了观众。它不仅是一部优秀的医疗剧,更是一部具有社会意义的作品。在观看这部作品的过程中,观众不仅能够感受到医疗行业的真实面貌,还能对台湾社会的外劳问题有所思考。

突破医疗剧框架,《化外之医》:外劳视角下的禁忌叙事文 | 安青在医疗题材剧中,《化外之医》以其独特的视角和深刻的主题,成功吸引了观众的目光,口碑评分高达8.0分,成为了一部不可多得的佳作。这部台剧不仅展现了医疗行业的灰色地带,更以外劳群体的视角,揭示了社会现实的残酷与复杂。颠覆传统,塑造“灰色”角色《化外之医》跳脱了传统医疗剧的框架,没有将焦点放在医者救死扶伤的伟大,也没有深入探讨医患矛盾。相反,它以外劳群体为切入点,展现了医生群体的真实面貌:有人冷漠,有人理性,有人则处于灰色地带。男主角,一位越南医生,因母亲在台湾遭遇火灾而陷入困境。为了支付高昂的医疗费用,他不得不成为黑医生,处理一些见不得光的伤患。女主角,一位本地医生,同样在行医过程中展现出人性的复杂。这种复杂型的灰色角色,使得《化外之医》在塑造人物上具有极高的吸引力。电影质感,专注讲故事《化外之医》在叙事上,摒弃了快节奏和金句制造,而是将重心放在故事本身。剧中一场戏,通过流畅的画面呈现和演员精准的情绪表达,将观众带入了一个充满压迫感的情境。这种电影级的质感,正是导演认真讲故事的体现。聚焦外劳,还原苦情现实《化外之医》将视角对准医疗行业,同时揭开了台湾社会外劳问题的真实面。外劳群体在台工作,却面临着生活得不到保障、被剥削、难以维权等问题。剧中通过男主角和女主角的视角,展现了社会对外劳的冷漠和歧视。这部作品没有过度煽情,而是通过细腻的描写,让观众深刻感受到外劳群体的苦难。在《化外之医》中,个体的改变与共情,成为带动社会群体转变的开端。《化外之医》以其独特的视角、深刻的主题和精湛的技艺,成功征服了观众。它不仅是一部优秀的医疗剧,更是一部具有社会意义的作品。在观看这部作品的过程中,观众不仅能够感受到医疗行业的真实面貌,还能对台湾社会的外劳问题有所思考。

突破医疗剧框架,《化外之医》:外劳视角下的禁忌叙事文 | 安青在医疗题材剧中,《化外之医》以其独特的视角和深刻的主题,成功吸引了观众的目光,口碑评分高达8.0分,成为了一部不可多得的佳作。这部台剧不仅展现了医疗行业的灰色地带,更以外劳群体的视角,揭示了社会现实的残酷与复杂。颠覆传统,塑造“灰色”角色《化外之医》跳脱了传统医疗剧的框架,没有将焦点放在医者救死扶伤的伟大,也没有深入探讨医患矛盾。相反,它以外劳群体为切入点,展现了医生群体的真实面貌:有人冷漠,有人理性,有人则处于灰色地带。男主角,一位越南医生,因母亲在台湾遭遇火灾而陷入困境。为了支付高昂的医疗费用,他不得不成为黑医生,处理一些见不得光的伤患。女主角,一位本地医生,同样在行医过程中展现出人性的复杂。这种复杂型的灰色角色,使得《化外之医》在塑造人物上具有极高的吸引力。电影质感,专注讲故事《化外之医》在叙事上,摒弃了快节奏和金句制造,而是将重心放在故事本身。剧中一场戏,通过流畅的画面呈现和演员精准的情绪表达,将观众带入了一个充满压迫感的情境。这种电影级的质感,正是导演认真讲故事的体现。聚焦外劳,还原苦情现实《化外之医》将视角对准医疗行业,同时揭开了台湾社会外劳问题的真实面。外劳群体在台工作,却面临着生活得不到保障、被剥削、难以维权等问题。剧中通过男主角和女主角的视角,展现了社会对外劳的冷漠和歧视。这部作品没有过度煽情,而是通过细腻的描写,让观众深刻感受到外劳群体的苦难。在《化外之医》中,个体的改变与共情,成为带动社会群体转变的开端。《化外之医》以其独特的视角、深刻的主题和精湛的技艺,成功征服了观众。它不仅是一部优秀的医疗剧,更是一部具有社会意义的作品。在观看这部作品的过程中,观众不仅能够感受到医疗行业的真实面貌,还能对台湾社会的外劳问题有所思考。