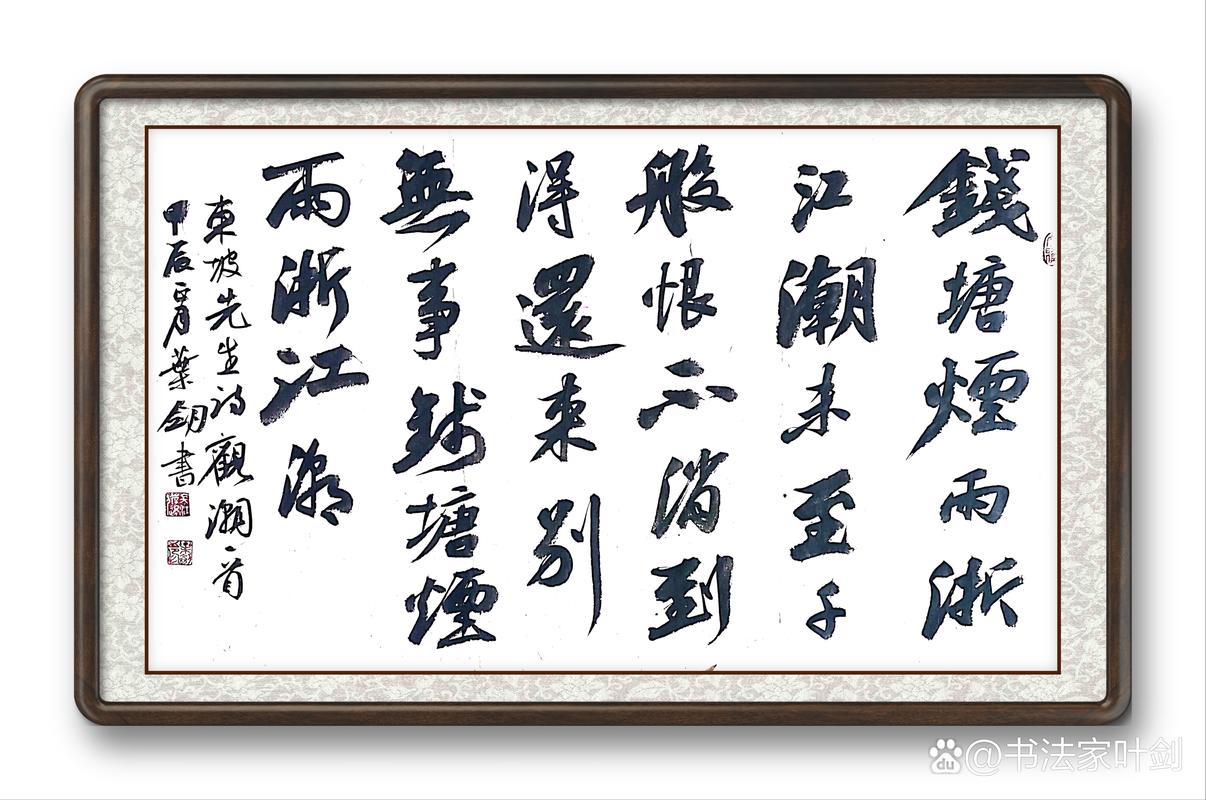

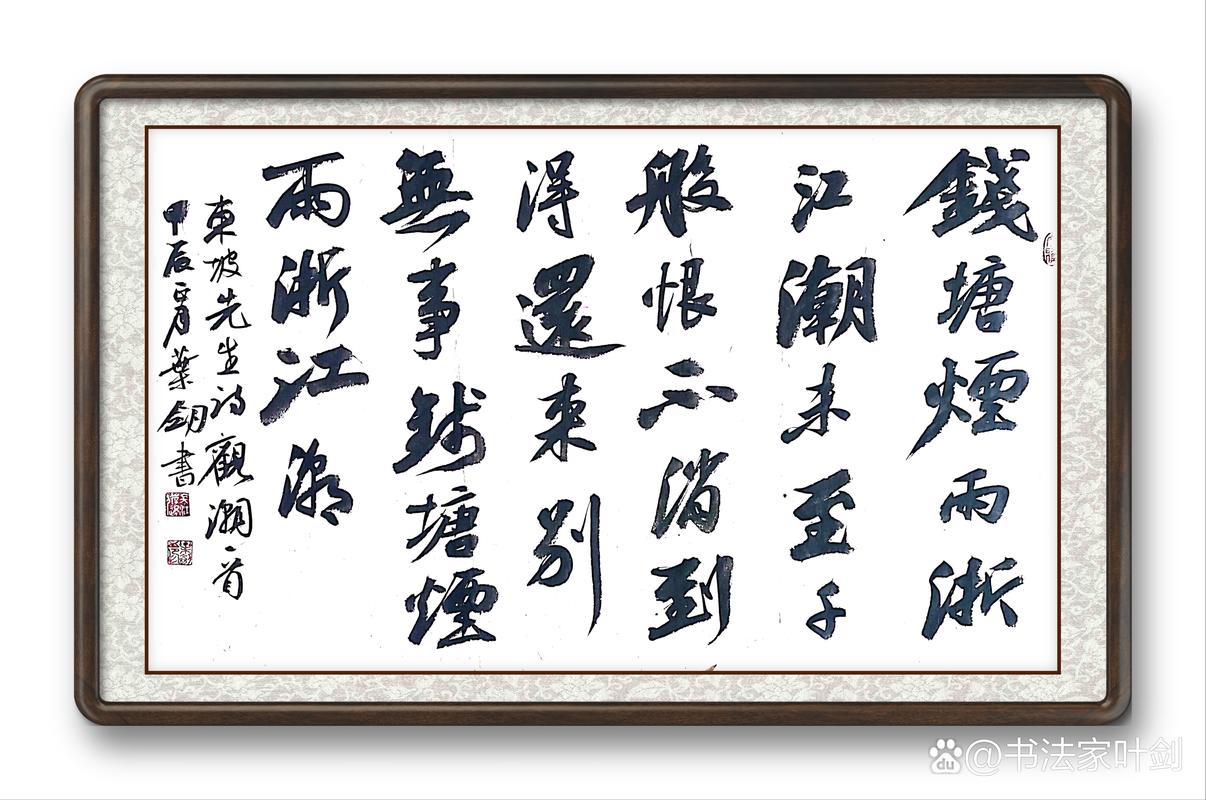

电影潮诗意地描绘了浙江萧山人民与钱塘潮的斗争史。自20世纪60年代起,萧山人民在恶劣环境下,凭借血肉之躯与不屈意志,完成了三十余次大规模围垦,被誉为“人类造地史上的奇迹”。导演万波以诗意写实的方式呈现这一历史事件,不仅讴歌了平凡父辈们的奉献精神,还展现了中华民族坚忍不拔、永不言弃的民族群像。影片通过独特的影像美学,探讨了人与自然、生命与自然的关系,体现了生态文明理念,为当代电影创作提供了新的思路。 诗意映潮涌,萧山围垦的奋斗史诗——电影《潮》赏析钱塘潮,自古以来以其壮阔的景象被誉为“天下第一潮”。然而,在这壮丽背后,也潜藏着无尽的挑战与奋斗。电影《潮》以诗意写实的手法,生动地展现了浙江萧山人民在钱塘江畔与潮水搏斗,向海涂要粮的壮丽历程。自20世纪60年代起,萧山人民在极其艰苦的条件下,完成了三十余次大规模围垦,围得滩涂50余万亩。这一壮举,被誉为“人类造地史上的奇迹”。电影《潮》正是以这一历史事件为背景,以诗意写实的方式,呈现了萧山人民与潮水抗争的艰辛历程。影片中,排山倒海的钱塘江潮一次又一次无情地摧毁堤坝,而浑身泥泞的人们则一次又一次地回转身来,为守住仅存的耕地而迎向潮头,拼尽全力采石挑担、筑堤造地。这一幕幕,不仅展现了创造“围垦精神”的平凡个体,更是坚忍不拔、永不言弃的民族群像。《潮》作为一部具有教育与实验性质的学院派作品,在叙事、表演与影音等层面,仍存在提升的空间。然而,其在整体立意和审美追求方面,却体现出强烈的创新意识。影片不仅讴歌了平凡父辈们以不息的奉献牺牲、艰苦卓绝的努力改造驯服大自然的历史功绩,更通过充满雾气并浸透湿润感的影像,喻示了这种努力所面临的屡次挫败,展现出一种史诗性的、崇高的悲剧美学意味。电影《潮》体现出浙派电影诗意写实的影像美学风格。它将具象的乡土叙事融入宏大的时代记忆,在人与潮、生命与自然的多组概念对照探讨中,体现出“共生”的生态文明理念。这种尝试,打破了新中国电影甚至当下其他题材电影中片面强调征服自然的思维定式,又成功地克服了脱离历史语境的、过于高蹈的自然中心主义倾向。影片的镜头语言令人印象深刻。片头两股江潮的激烈碰撞,片尾主人公江平远钻出泥泞站起来面向远方,第一次目睹传说中震撼的潮汐之树,都让人感受到地球生命共同体的意象呼之欲出。人类正是在与自然的相互试探中,寻找共生之道。《潮》以其独特的诗意表达,展现了萧山围垦的奋斗史诗,传递出中华民族坚忍不拔、永不言弃的精神力量。这部电影,不仅是对历史的回顾,更是对未来的展望,值得我们细细品味。

诗意映潮涌,萧山围垦的奋斗史诗——电影《潮》赏析钱塘潮,自古以来以其壮阔的景象被誉为“天下第一潮”。然而,在这壮丽背后,也潜藏着无尽的挑战与奋斗。电影《潮》以诗意写实的手法,生动地展现了浙江萧山人民在钱塘江畔与潮水搏斗,向海涂要粮的壮丽历程。自20世纪60年代起,萧山人民在极其艰苦的条件下,完成了三十余次大规模围垦,围得滩涂50余万亩。这一壮举,被誉为“人类造地史上的奇迹”。电影《潮》正是以这一历史事件为背景,以诗意写实的方式,呈现了萧山人民与潮水抗争的艰辛历程。影片中,排山倒海的钱塘江潮一次又一次无情地摧毁堤坝,而浑身泥泞的人们则一次又一次地回转身来,为守住仅存的耕地而迎向潮头,拼尽全力采石挑担、筑堤造地。这一幕幕,不仅展现了创造“围垦精神”的平凡个体,更是坚忍不拔、永不言弃的民族群像。《潮》作为一部具有教育与实验性质的学院派作品,在叙事、表演与影音等层面,仍存在提升的空间。然而,其在整体立意和审美追求方面,却体现出强烈的创新意识。影片不仅讴歌了平凡父辈们以不息的奉献牺牲、艰苦卓绝的努力改造驯服大自然的历史功绩,更通过充满雾气并浸透湿润感的影像,喻示了这种努力所面临的屡次挫败,展现出一种史诗性的、崇高的悲剧美学意味。电影《潮》体现出浙派电影诗意写实的影像美学风格。它将具象的乡土叙事融入宏大的时代记忆,在人与潮、生命与自然的多组概念对照探讨中,体现出“共生”的生态文明理念。这种尝试,打破了新中国电影甚至当下其他题材电影中片面强调征服自然的思维定式,又成功地克服了脱离历史语境的、过于高蹈的自然中心主义倾向。影片的镜头语言令人印象深刻。片头两股江潮的激烈碰撞,片尾主人公江平远钻出泥泞站起来面向远方,第一次目睹传说中震撼的潮汐之树,都让人感受到地球生命共同体的意象呼之欲出。人类正是在与自然的相互试探中,寻找共生之道。《潮》以其独特的诗意表达,展现了萧山围垦的奋斗史诗,传递出中华民族坚忍不拔、永不言弃的精神力量。这部电影,不仅是对历史的回顾,更是对未来的展望,值得我们细细品味。

诗意映潮涌,萧山围垦的奋斗史诗——电影《潮》赏析钱塘潮,自古以来以其壮阔的景象被誉为“天下第一潮”。然而,在这壮丽背后,也潜藏着无尽的挑战与奋斗。电影《潮》以诗意写实的手法,生动地展现了浙江萧山人民在钱塘江畔与潮水搏斗,向海涂要粮的壮丽历程。自20世纪60年代起,萧山人民在极其艰苦的条件下,完成了三十余次大规模围垦,围得滩涂50余万亩。这一壮举,被誉为“人类造地史上的奇迹”。电影《潮》正是以这一历史事件为背景,以诗意写实的方式,呈现了萧山人民与潮水抗争的艰辛历程。影片中,排山倒海的钱塘江潮一次又一次无情地摧毁堤坝,而浑身泥泞的人们则一次又一次地回转身来,为守住仅存的耕地而迎向潮头,拼尽全力采石挑担、筑堤造地。这一幕幕,不仅展现了创造“围垦精神”的平凡个体,更是坚忍不拔、永不言弃的民族群像。《潮》作为一部具有教育与实验性质的学院派作品,在叙事、表演与影音等层面,仍存在提升的空间。然而,其在整体立意和审美追求方面,却体现出强烈的创新意识。影片不仅讴歌了平凡父辈们以不息的奉献牺牲、艰苦卓绝的努力改造驯服大自然的历史功绩,更通过充满雾气并浸透湿润感的影像,喻示了这种努力所面临的屡次挫败,展现出一种史诗性的、崇高的悲剧美学意味。电影《潮》体现出浙派电影诗意写实的影像美学风格。它将具象的乡土叙事融入宏大的时代记忆,在人与潮、生命与自然的多组概念对照探讨中,体现出“共生”的生态文明理念。这种尝试,打破了新中国电影甚至当下其他题材电影中片面强调征服自然的思维定式,又成功地克服了脱离历史语境的、过于高蹈的自然中心主义倾向。影片的镜头语言令人印象深刻。片头两股江潮的激烈碰撞,片尾主人公江平远钻出泥泞站起来面向远方,第一次目睹传说中震撼的潮汐之树,都让人感受到地球生命共同体的意象呼之欲出。人类正是在与自然的相互试探中,寻找共生之道。《潮》以其独特的诗意表达,展现了萧山围垦的奋斗史诗,传递出中华民族坚忍不拔、永不言弃的精神力量。这部电影,不仅是对历史的回顾,更是对未来的展望,值得我们细细品味。

诗意映潮涌,萧山围垦的奋斗史诗——电影《潮》赏析钱塘潮,自古以来以其壮阔的景象被誉为“天下第一潮”。然而,在这壮丽背后,也潜藏着无尽的挑战与奋斗。电影《潮》以诗意写实的手法,生动地展现了浙江萧山人民在钱塘江畔与潮水搏斗,向海涂要粮的壮丽历程。自20世纪60年代起,萧山人民在极其艰苦的条件下,完成了三十余次大规模围垦,围得滩涂50余万亩。这一壮举,被誉为“人类造地史上的奇迹”。电影《潮》正是以这一历史事件为背景,以诗意写实的方式,呈现了萧山人民与潮水抗争的艰辛历程。影片中,排山倒海的钱塘江潮一次又一次无情地摧毁堤坝,而浑身泥泞的人们则一次又一次地回转身来,为守住仅存的耕地而迎向潮头,拼尽全力采石挑担、筑堤造地。这一幕幕,不仅展现了创造“围垦精神”的平凡个体,更是坚忍不拔、永不言弃的民族群像。《潮》作为一部具有教育与实验性质的学院派作品,在叙事、表演与影音等层面,仍存在提升的空间。然而,其在整体立意和审美追求方面,却体现出强烈的创新意识。影片不仅讴歌了平凡父辈们以不息的奉献牺牲、艰苦卓绝的努力改造驯服大自然的历史功绩,更通过充满雾气并浸透湿润感的影像,喻示了这种努力所面临的屡次挫败,展现出一种史诗性的、崇高的悲剧美学意味。电影《潮》体现出浙派电影诗意写实的影像美学风格。它将具象的乡土叙事融入宏大的时代记忆,在人与潮、生命与自然的多组概念对照探讨中,体现出“共生”的生态文明理念。这种尝试,打破了新中国电影甚至当下其他题材电影中片面强调征服自然的思维定式,又成功地克服了脱离历史语境的、过于高蹈的自然中心主义倾向。影片的镜头语言令人印象深刻。片头两股江潮的激烈碰撞,片尾主人公江平远钻出泥泞站起来面向远方,第一次目睹传说中震撼的潮汐之树,都让人感受到地球生命共同体的意象呼之欲出。人类正是在与自然的相互试探中,寻找共生之道。《潮》以其独特的诗意表达,展现了萧山围垦的奋斗史诗,传递出中华民族坚忍不拔、永不言弃的精神力量。这部电影,不仅是对历史的回顾,更是对未来的展望,值得我们细细品味。